暮春三月,浙师大党委书记蒋云良一行调研走访宁波“甬尚西泠”。而这里的主人,正是从浙师大走出的91级美术专业校友阮解、张桂烨夫妇。

少年与篆刻的初遇

阮解,浙江临安人,号天目山人,别署耕砚堂。幼承家学,爱上各种刻和画,后又痴迷国画和书法。少年时期,得吴野夫、俞富强等先生的悉心指导,使他的艺术大门逐步被打开。1991年考入浙师大艺术系美术专业,迎来了他艺术观念和艺术实践的巨大转折:从以前的率性涂抹,到严格的学院派训练;在老师们的言传身教中领略传统的博大精深,努力进行相关实践,开始寻求在专业坐标系中的落点。

铁笔金石的浮沉岁月

由于勤奋刻苦,成绩优异,毕业时阮解被评为浙江省优秀毕业生,分配到杭城工作。人生有时如同篆刻的阴阳章法,既有朱文凸起的绚烂,也有白文凹陷的沉淀。张桂烨选择了宁波,阮解遂放弃杭州教坛的"金饭碗"为爱奔赴甬上,成为了“新宁波人”。

生活从不一帆风顺。有过风生水起,高潮迭起,也经历过谷底蛰伏,艰难煎熬。但对艺术爱好的执着,他始终没有放弃。“让刀锋的力度化解生活的钝感,每一道的刀走石崩都在教我:留白处自有天地。”阮解说,无论什么样的时光,刻刀都始终陪在他身边。2016年,西泠印社出版社宁波分社落户宁波江北,遂使这对夫妇各为专长的艺术雅韵与宁波港城的豪气熔铸成独特的美学语言,成为了新马路上一道亮丽的风景。

方寸之间的时光密码

在红白相间的方寸天地中,阮解用刻刀为母校七十华诞刻下了一枚跨越时空的印记。

69 周年校庆揭晓了浙师大 70 周年校庆标识,这是阮解献给母校最深情的“家书”。红色阳文“浙”与白色阴文“师”的融合,恰似当年课堂上师生切磋的剪影。“浙”字三点水——尖峰山的轮廓化作文化地标,山形下暗藏的“70”数字如溪流蜿蜒中坠石成阶,既是对地理坐标的铿锵致意,更是对时光长河的无限丈量。当被问及“三人行”的创意,他笑言:“在浙师大的回廊里,总有三五学子捧着书擦肩而过,那些年轻的言谈声脚步声,才是最好的师道传承。”

2025年4月16日校庆当天,阮解、张桂烨、鲁海波将篆刻印章敬献母校作为纪念。邱利民校长为他们颁发荣誉证书和纪念档案,共同见证凝聚着艺术匠心与赤子深情的创意成果载入校史。

“这枚校徽的诞生,离不开在浙师大埋下的艺术种子。”

阮解笑着回忆,当年在浙师大美术系的学习课程几乎涵盖了艺术创作及美术教育的全学科,如中国画、书法篆刻、色彩、素描速写、艺术设计、美术教育、艺术概论、美术史等,这种广博的学习方式奠定了他扎实的综合能力,也为未来的专业发展做了极好的铺垫。在后来的艺术创作中,能做到触类旁通,并进行跨界表达。

阮解钟情于篆刻与书法创作,在刀锋与笔墨间探寻着创新之路。凭借浙江师范大学美术专业的学习滋养,他既研究金石篆刻的苍劲质感,也以设计者的敏锐眼光解构传统线条,使篆刻艺术在现代视觉语境中焕发新生。近年来,其创作实践尤见突破——从中保标志、中国银行鄞州分行35周年标识等,皆以独特的方式完成传统笔意的当代转译:既有金石凿刻的浑朴气韵,又具几何构成的理性秩序,在方寸之间构筑起审美桥梁。

在这次浙师大校标的设计中,也遇到了一些阻碍,如何在一个篆刻里表现两个字,以及字的形态选择等,这些都需要仔细打磨和思考。这枚校徽最‘磨人’的,恰是‘浙’和‘师’的共生表达。‘浙’的右半部‘斤’需与‘师’的竖画咬合——既要让‘师’字如峰峦拔地而起,又得把‘浙’字正负空间相融其中。阮解反复调整笔画交叠的角度,最终借“师”字末笔的斑驳飞白,将两字熔铸成一道山脊线,刀锋过处,既是文字筋骨,亦是山水魂魄。同时“尖峰山”和“70”也巧妙地融入‘浙’的三点水之中,相辅相成,相得益彰。

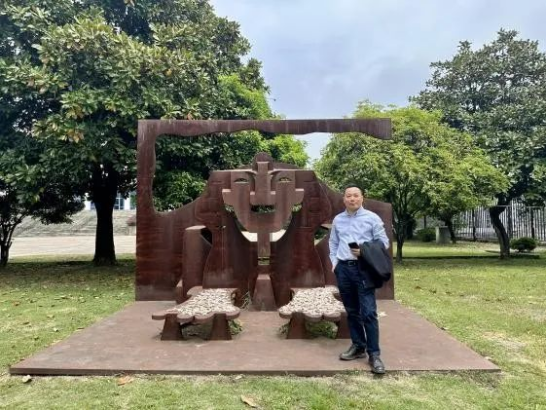

校庆当天,阮解、张桂烨、鲁海波三人作为宁波校友代表一同回到母校。漫步在熟悉的林荫路上,那座巍然矗立的狮身人面像雕塑映入眼帘,三人不禁驻足凝望——这件作品不仅承载着鲁海波校友对母校的赤子情怀,更凝结着他们共同的艺术追求与青春记忆。

![]()

在母校六十华诞之际,由原创作者设计、美术系1991级校友鲁海波出资新建了狮身人面像雕塑,以志纪念。雕塑与尖峰山遥相呼应,又与师大风光相映成趣。这位始终心怀桑梓的艺术家,以青铜铸就永恒,让巍然雕塑不仅成为校园的文化地标,更化作一种精神象征——始终保持着传统底蕴与现代气韵的完美平衡。

大道至简如“艺术源于生活”,阮解、张桂烨、鲁海波三人正是带着这样的追求汲取着生活中一切可为之所用的情感与素材,并将之融于艺术创作。他们深知真正的艺术贵在思想之树常青,唯有精神的独立与创新方能孕育独特风格,同时也注重书法篆刻这门艺术中的“既要走进去,又要走出来”——“走进去”即要知道传统精髓之所在,“走出来”就是不能思维僵化囿于传统,要跳出传统与现代生活相结合,才能形成自己独特的思考。但同时他们也认为,做艺术要先有匠心,拥有夯实深厚的基本功是传承发展的底层逻辑,在此基础上才能再谈传统艺术的再创新。

三位艺术家将这份执着化作对母校的深情馈赠,他们以艺术为桥,让传统在现代校园重生,让技艺在育人中升华,共同谱写了一曲"以艺载道,以美育人"的杏坛佳话。

以刀为笔,传播中国金石篆刻文化

案头青石映初心,刀锋游走见乾坤。阮解常凝视印石,深浅刻痕间流淌着天目山麓的少年志趣、浙师大窗前的鎏金岁月、生活浮沉中的艺术坚守。每一道纹路都是时光的偈语,每一次落刀皆为生命的修行。他总将最完美的作品寄予未来——恰似母校七十载薪火相传,在岁月长卷上钤印着不老的青春。

而今,阮解作为"文明互鉴·一带一路"图形印创新实验项目组组长,以刀为桥,让千年金石艺术用图形在文明对话中焕发新生。这位于方寸间经营大千世界的行者,终将中国智慧的刻痕,印刻在人类文明的肌理之中。