往事如烟,岁月难忘。我的中学时代、知青生活、邻居大家庭等经历,大都有文章见诸报端,唯独在浙江师范学院(现改浙师大)的四年学习生涯还没有写过回忆文字。2022年是大学毕业40周年,见到回母校聚会的老同学,当年的大学生活场景如同影视画面在脑海里浮现,成为永恒的记忆。

第一篇铅字文章

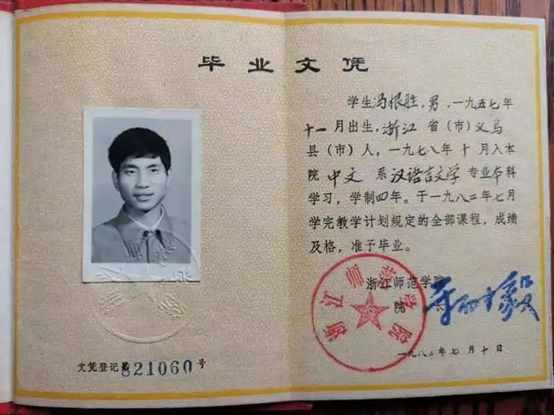

1978年10月,我风尘仆仆来到浙江师范大学(当时称浙江师范学院)中文系报到,从农村田野的“泥腿子”下乡知青华丽转身为一名大学生,心中的激动之情难以言表。我暗下决心,一定珍惜这难得的深造机会,学好每一门课程,成为一名优秀的文科毕业生。

认真听讲每堂课,做好课堂笔记,利用下午和晚上课余时间复习功课,博览群书,充实知识。一天下午,我像往常一样来到阅览室浏览报刊,被《西湖》杂志上的一篇文学作品所吸引,一口气读完,感觉写得很有水平,有意识地看了看作者名字,竟然与一位同学的名字相同。我想,大概是同名同姓吧。第二天,遇到该同学,说起杂志上的作品。他问了杂志名称、封面颜色和作品题目,平淡地说:“就是我写的!”我一时惊讶得张开嘴巴说不出话,眼里充满钦佩的目光。不过,回头一想,我们77、78级大学生是恢复高考后选拔出来的,十年人才会聚,自然是藏龙卧虎。我们班入学之前当过语文老师的就占了大半,还有就是文学青年,常有作品见诸报刊。相对而言,我的基础算差了,靠突击复习考上了大学,之前从没有一个字变成过铅字(当时的报刊都是铅字排版)。

同学的作品激励了我。我给自己定了个目标:一个学期内,至少有一篇文章变成铅字。

刚进校门就向外投稿有点好高骛远,还是先争取上校报吧。不久,学校举办乒乓球大赛,一般都在晚饭后举行。我天天围在比赛桌前观看,精彩的比赛激起一阵阵欢呼声和喝彩声。以系为单位的男女团体赛以及男女单打比赛,实行淘汰赛,分初赛、复赛、决赛。几轮下来,需要半个月左右时间。有一天很晚了,当天的比赛结果才出来,主办单位的人忙着计分、排赛程,抬头看见我盯看比赛结果,随口问了句:“你是中文系的吗?”“是的。中文782的。”我答。“喔。那好!你能不能帮助把每天的战况写出来?阶段性比赛结果出来广播报道一下。广播台那里我会联系的。”“好啊!”我一口答应下来。

从此,我每天晚饭后的任务就是观看球赛,甚至对每一场精彩的决赛战况都进行现场记录。比赛常常到晚上11点,我再把战况写出来,往往是半夜以后了,蹑手蹑脚地回到6人宿舍,生怕惊动同室同学。虽然很辛苦,但听到自己的文章在广播里播出,心里还是甜滋滋的。

半个月过去了,学校举办的乒乓球大赛圆满收官,我根据每天的战况及最终比赛成绩写了篇综合性的稿子,送到校报编辑室,很快在一版醒目位置刊登出来,作者署名:冯根胜。这是我的第一篇文章变成铅字,反复看了好多遍。

运动会上的特约记者

说起体育运动项目,球类不是我的强项,但田径运动在大学班里还算可以。因为我们那时的大学同学,最大的33周岁,拖儿带女了,最小的是应届生,才16周岁。我是20出头,从小到溪滩挑沙泥赚学费,有一点筋骨气。高中毕业就下乡务农,插秧、挑担、施肥、打谷等农活干了不少,有一定的耐力和爆发力。在大学上体育课时,我铅球、跨栏、800米、跳远、三级跳远等成绩在班里名列前茅,最早获得全国大学生体育达标奖章。后来,年级同学分运动班上体育课,我被分到了田径班,体育老师是鲍宗玄,对我们要求很严,训练强度逐渐加大,但成绩也随之提高。

学校开运动会,要我们每个人报一两个比赛项目。我报了三级跳远。比赛现场,我们20多人同场竞技。预赛和决赛,每人跳三次,以最好成绩计分。山外有山,强手如林。我发现数学系773班的颜力,一跳比一跳远,最后竟然破了校纪录。不过,我也发挥出最好水平,进入前六名,名列得奖榜。我已经很满足了。颜力是宁波镇海人,应届生,年纪轻,在中学就是学校田径队的,受过两年训练,拿第一非他莫属。

比赛结束了,我忽然来了惯性思维:三级跳远比赛我自始至终参加,每个细节都看到了,那就把颜力破纪录的过程详细描写下来不就是一篇报道吗?很快,我就写出了一篇体育通讯稿,送到运动会宣传组。不到半小时,运动场上就播出了我的这篇通讯。颜力包揽了每次运动会的跳远第一名,三级跳远更是频频破了校纪录。1980年11月,颜力参加省高校运动会,跳出了13.48的好成绩,又破了三级跳远的校纪录。此纪录一直保持了10多年之久。据颜力介绍,1978年,他参与的浙师院田径队,在省高校运动会荣获团体第二名,仅次于杭州大学队。

后来,我被聘为运动会特约记者,颜力一直是我采访的新闻人物。运动会宣传组要我多写几篇比赛现场的通讯稿。那年,我的同班同学姚晓翔参加跳高比赛。我国跳高名将倪志钦曾在长沙跳出2.29米的世界纪录。1971年,倪志钦曾在金华人民广场作过跳高表演。我当时作为中学生代表到现场观看过,听过对他跳高表演的讲解。我仔细观看了姚晓翔跳高比赛,直至他获得第一名,并破了校纪录。我因此绘声绘色写出了一篇夺冠通讯,题目至今记得:《他向新的高度飞翔》。此稿很快又在运动会上播出了。姚晓翔同学是我跟踪报道的对象。他的背越式跳法当时还是比较时髦的。他在5次校运动会中连破纪录,其中一次是选拔赛。他跳高的最好成绩是1.79米,训练成绩最高达到1.83米,多次参加省高校运动会,为母校争光。

数学系781班的施跃进是与我同一公社的下乡知青,开知青会时就认识了。运动会上,他参加的是撑杆跳高,最后取得了第一名。我写了《跃进,跃进,真的又跃进了》的通讯稿,现场播出了。

记得在校运动会上,短跑名将王建华,长跑健将陈惠良、朱昌元等都是我采写过的新闻人物。我的同届同学朱昌元获得5000米冠军。后来他参加第二届省大学生运动会,获得银牌,破了校纪录,也一直保持了10多年。朱昌元现在是浙江省特级教师、正高级教师、浙师大教育集团课程与教学部主任,与我还是邻居。前几天,他对我说:“我刚跑完5000米,你就过来采访我。在大学时你就体现出新闻人的职业素养。”

板报编辑和校报、广播台记者

盛子潮同学是我们年级的才子,20来岁就在省级报刊上发表作品了。一天,他专门来找我,说要推荐我担任学校团委、学生会板报编辑组组长。我一听就慌了,说:“那是学校板报的脸面,编得不好要砸牌子的!” 盛子潮却十分自信地说:“你写了那么多稿子,工作认真细致,能行!”在他的鼓励下,我勉强答应试试看,并按他的要求先进行组稿,每期只要5篇左右短小精悍的稿子,不够的话,就自己写一点。

板报长廊是学校的一个重要宣传窗口,竖立在食堂西侧的大道旁,第一块板报就是团委、学生会主办的板报,其他依次是各系板报,内容一周更新一次。团委、学生会有四个板报编辑组,依次轮流。组长负责组稿和协调,其他组员分工负责版面设计、抄写、标题字美化、配图等。

过了几天,盛子潮又来找我,说他向领导推荐了,领导已经同意,下一期就轮到我们编辑组第一组出刊了,叫我带上组稿第二天下午1点半到板报前,与组员会合。那时没有手机、微信,全靠口头通知。第二天,我按时来到板报前,见到了学校团委的陈文华老师,团委、学生会板报是他主管的工作之一。他笑着对我说:“冯根胜的名字很熟悉,你这人我也认识。今天才把名字和人对上了!”

那天,我把几篇稿件交给其他组员,讲了具体要求,大家分工协作,很快完成了。后来反馈说,这期稿件质量还不错!这大大提振了我做好板报编辑的信心。

顺便说一下,同班同学王启源是板报编辑组第二组组长。40多年过去了,他还保存着当年院团委、学生会板报编辑组四个组的组长、组员名单打印件,可以说是珍贵的“文物”了。

学校宣传部的曹家俊是位摄影师,当时学校重要活动的照片几乎都是他拍的。他最早还负责编发校报。一天,他来到我们班约稿:“你们班潘立勇今年评为学校三好学生标兵,你们最好请一位了解他又会写写的同学写篇人物通讯,校报上用!”班里推荐了我,我硬着头皮答应下来,能不能写好心里并没有底。

利用散步的机会,我找潘立勇聊天采访,他本人不愿多谈,但经不住我软磨硬泡,总算套出了一些素材,加上我自己平时的观察和同学的谈论,我写出了一篇人物通讯,题目是《工作是我应该做的——记三好学生标兵、中文系782班潘立勇同学》。校报很快采用刊发了。文尾署名:本刊通讯员冯根胜。文章剪报我至今还保存着。虽然文笔还略显稚嫩,但毕竟是我见报的第一篇通讯稿,值得珍藏。

和许多报刊一样,来稿被采用,作者一般都称“通讯员”,然后会在优秀通讯员中选聘记者或特约记者。我在大学也经历了这样的过程。

校团委的陈文华老师儒雅、谦逊,工作敬业,待人诚恳,只比我大一两岁,但为人处世比我沉稳老练多了。他文字功底好,字也写得漂亮。他后来调到校宣传部工作,当过副部长,主管过校报和广播台。他是我一生中遇到的贵人之一。他把我这位运动会的特约记者直接聘为校报记者和广播台记者。这对我是个不小的压力,但更是个助我进步的动力。从此,我把课余时间大部分都花在采访和写作上。校报上常有我的报道出现。小的有杂文、小品,大的有通讯、评论。大学毕业那一年,我在永康一中教育实习,把所见所闻,如:师生来车站迎接实习老师、课余给学生举办文学讲座、指导学生演话剧等素材,写成了一些杂记寄给陈文华老师。过了一个星期,陈老师把我的杂记重新整理后全文刊出,还开辟了一个栏目“来自实习点的报道”,对我们各个实习点是一个很大的鼓舞。

我被聘为校广播台记者,各类题材都涉足。当时给自己的目标是每个星期至少有一篇稿件被采用,结果都是超额完成任务。这其中当然离不开陈文华老师的指点和帮助。当时广播台的编辑是我们同届同学夏康,他对我的稿子是随到随审,及时安排。播音员有董慧临、苏唯谦、赵胜进、丁言、陈璐、陈国敏等。我对同届同学董慧临印象最深,在年级的一次迎新晚会上,他朗诵(准确地说是背诵)的《周总理办公室的灯光》,抑扬顿挫、声情并茂,全篇一字不漏,借着手势、表情,把诗作内容演绎得淋漓尽致,深深感染了在场的每一位听众。我开始以为他是专业电台的播音员,后来一打听,才知道是杭州的一名应届生。我当时感觉:“老三届”同学藏龙卧虎,应届生同学后生可畏。我不努力加把劲,可要落伍了!

我在校广播台当记者,董慧临播我稿子最多。毕业后,董慧临分配到省广播电台,播音名是“阿宝”,是著名的播音主持人。1999年,他应邀到金华电视台主持《幸运咚咚锵》节目,我有幸成为节目特邀嘉宾,他主持,我演唱,我俩又合作了一把。

记得校广播台有一位姓陈的女老师,主管日常工作。我经常把稿子交给她处理。她丈夫王肖田从部队转业到浙师院任中文系党总支书记。我对他们印象很好。他们的儿子王兵,曾任工商银行婺城支行行长,我与他有过工作联系。

王肖田书记很喜欢打排球,文才也很好。他的几篇回忆战争年代的文章,写得曲折生动、风趣幽默,给人身临其境的感觉。我曾就写作技巧方面的问题向他请教,他予以热情指点。毕业后,我还和他有过来往。不幸的是,王肖田退休不久,有一次,在师大宿舍楼,家门被风带上了,为了不惊动卧病在床的老岳母,他找来一根麻绳绑在身上从楼上阳台往下吊,结果绳子断裂,他坠楼身亡。我看到讣告后,专门去殡仪馆送别这位“老领导”。

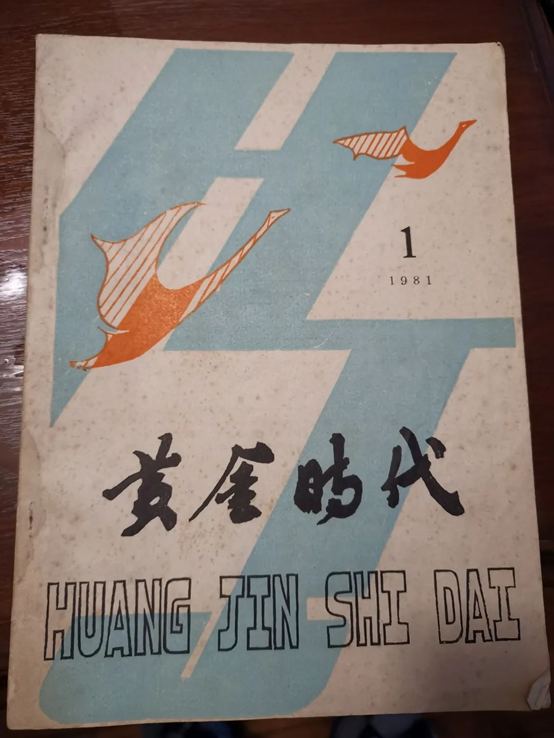

《黄金时代》的文学青年

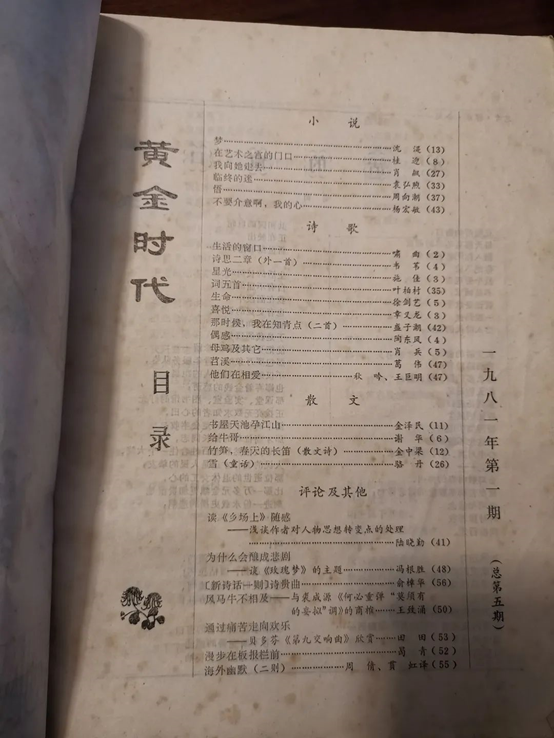

陈文华老师在校团委工作时,除了指导我们办好团委、学生会黑板报,还发起创办了学校第一份文学刊物《黄金时代》,成为学校文学青年们练笔的重要刊物。陈文华老师是第一任主编。许多同学(包括我在内)从这里起步,从而在全国报刊上发表作品。《黄金时代》当时在全省乃至全国高校都有较大影响。

在强手如林的大学同学中,我这个底子薄、文学功底不够深厚的小字辈,只有付出比别人更多的努力,才能拉近距离。

受同学诗作经常在报刊发表的影响,我首先也尝试创作诗歌。说来也巧,我第一次参加学校组织的诗歌现场创作比赛,发挥不错,拿到了二等奖。在《黄金时代》上,我发的第一篇作品是诗歌,题目是:《生活的浪花》。40多年过去了,我还能在家中找到这期有些发黄的刊物,我的诗作占了整整一页。这首诗作今天看来,尽管写得不算优美,却是我涉足文学领域的处女作,让我兴奋不已。从此,我开始喜爱上了文学创作。顺便说一下,大学毕业30年后的2012年,浙江省报业系统举办诗歌创作大赛,要求紧扣报业题材进行创作。我根据《金华日报》创办之初牺牲的报人烈士王水事迹,用心用情创作了长篇诗歌《理想飞瀑之歌——献给金华报人先驱王水烈士》,荣获全省报业系统诗歌创作二等奖。这与我在大学打下的诗歌功底是分不开的。

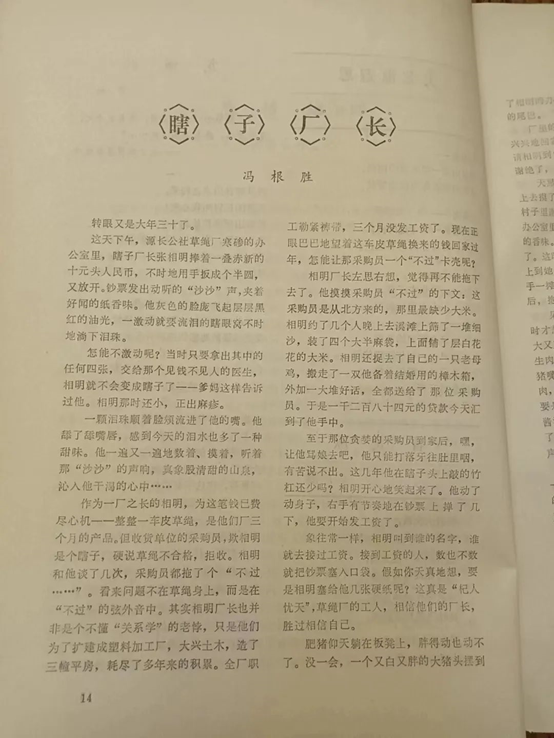

冯根胜大学在《黄金时代》发表的小说

《瞎子厂长》

考大学前,我当过四年下乡知青,积累了许多生活素材。根据下乡时亲眼所见一群盲人在瞎子厂长的带领下创办草绳厂、塑料加工厂的经历,我创作了一篇小说《瞎子厂长》,被《黄金时代》采用了。小说从瞎子厂长大年三十给工人发工资的场景入手,侧面描写了一群盲人在瞎子厂长带领下艰难办厂与命运抗争的故事,题材独特,情节曲折,寓意深刻。小说发表后,引起了同学们的热烈讨论。对我来说,评价如何已经不太重要,写出的几千字小说能够发表出来,这又是我的“第一篇”!

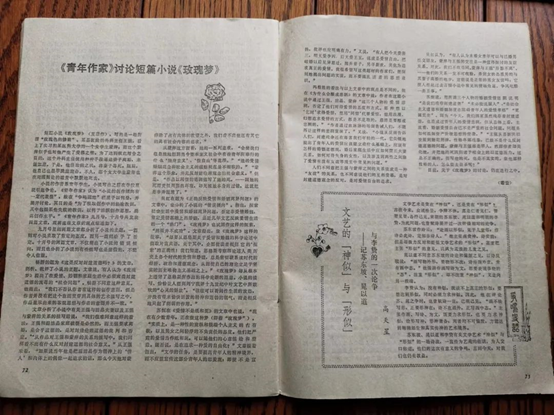

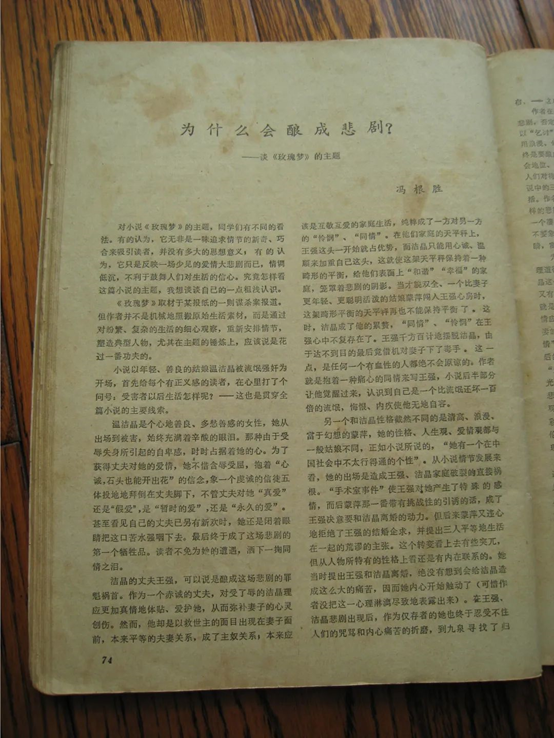

在《黄金时代》上真正引发讨论的是夏康同学的小说《玫瑰梦》。小说写的是某医院的一名外科主任以怜悯之心娶了曾被流氓强奸的女友,后移情医院女实习生,借给妻子治病之际注射了毒剂,东窗事发,最后他和女实习生先后自杀,酿成了一场带有玫瑰梦色彩的人生悲剧。小说发表后,引发校园热议。我写了一篇评论,题目是《为什么会酿成悲剧——谈<玫瑰梦>的主题》。这篇评论在随后的《黄金时代》上发表了。这是我发表的第一篇文学评论。

谈《玫瑰梦》的主题一文被收录于《黄金时代》

至此,我的诗歌、小说、评论等文学体裁基本齐全了,成了当时名副其实的文学青年。

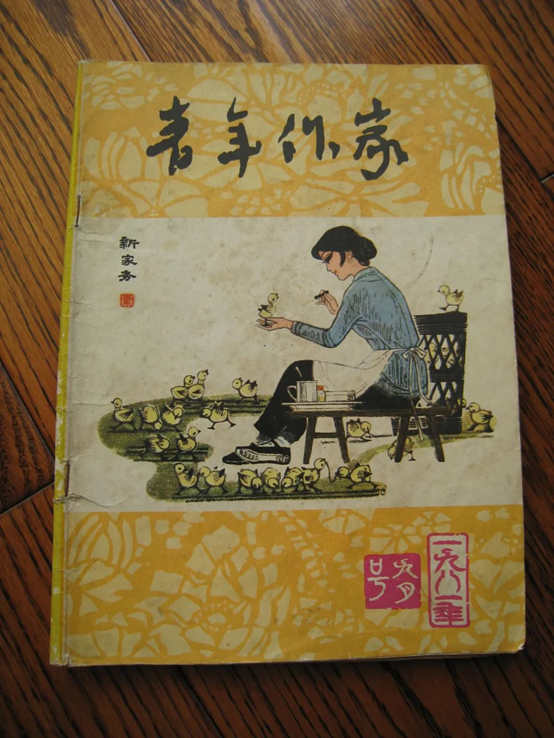

两篇评论上了《青年作家》

在大学期间,我也把自己认为比较满意的文章投寄给一些省内外的报刊,竟然也时有收获。记得最早是一篇言论被省广播电台采用(大学毕业10多年后,我作为地方记者一直被省广播电台聘为特约记者——这是后话)。

我针对当时看到的一些现象,写了一篇呼吁文章,投寄《中国青年报》,竟然在第一版上刊登出来。还有一些影评在全国和省级报刊发表。影响最大的是,我的两篇文学评论先后在《青年作家》发表,一时成为校园佳话。

《青年作家》杂志

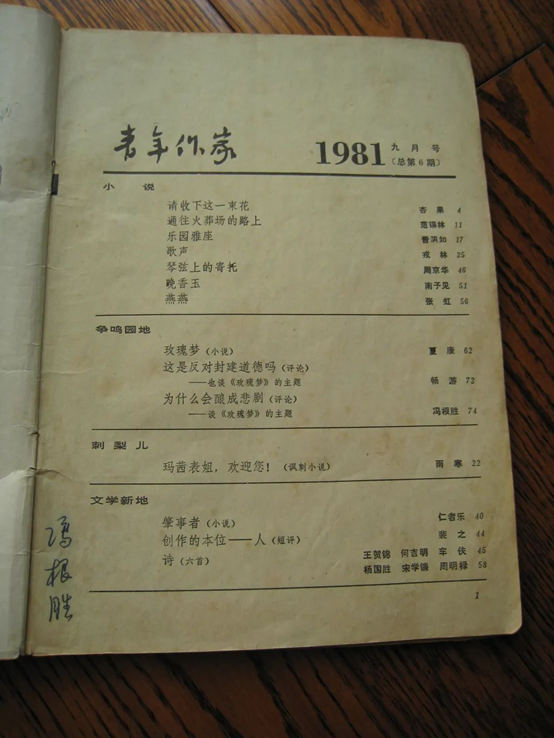

夏康同学写的小说《玫瑰梦》和我写的文学评论《为什么会酿成悲剧》先后在学校刊物《黄金时代》上发表后,引起了广泛关注。后来,夏康把他的小说《玫瑰梦》和我的评论文章一起投寄给《青年作家》杂志。

冯根胜在《青年作家》发表的评论首页

1981年放暑假的时候,在东阳的夏康给我来信说,《青年作家》来电报了,就两篇稿件的发表问题征求作者意见,问我能不能去东阳商量一下。我立即动身去了东阳。在夏康家中,我看到电报,大意是:《青年作家》将在“争鸣园地”刊发小说《玫瑰梦》,同时发表我的评论,并另外组织几篇评论,展开讨论,可能会有不同的观点。请我们两位作者商议后,尽快将意见反馈。我和夏康认为,小说和评论能够发表,这是好事,引发讨论影响更大。夏康便以我们两人的名义给《青年作家》复电:“同意编辑部的意见!”

谈《玫瑰梦》的主题一文被收录于《青年作家》

夏康的小说《玫瑰梦》和我写的文学评论《为什么会酿成悲剧——谈<玫瑰梦>的主题》同时在《青年作家》(1981年9期)上发表,同期还刊登了署名“畅游”的评论《这是反对封建道德吗——也谈<玫瑰梦>的主题》。这组文章发表后,一时引起轰动,《青年作家》随后又组织编发了评论文章,影响更为广泛。《作品与争鸣》杂志和《光明日报》相继对此作了报道。

谈《禁果》随感的两篇原文

第二年的年初,我的同寝室同学吕新景写的小说《禁果》也在《青年作家》(1982年1期)上发表,我随后投寄的文学评论《揭示了青年人命运的重大课题》,又在《青年作家》(1982年2期)上发表了。

我一连两篇文学评论刊登在《青年作家》刊物上,这在当时也算是个新闻了。校报对此作过报道。

记者,成了我的终身职业

1982年5月,我们从永康一中教育实习回学校,便面临毕业分配问题了。那时,改革开放后,百废待兴,人才紧缺,大学毕业生还是很抢手的。

师范生的毕业去向一般是当中学教师。我也早作这样的打算。在永康一中教育实习,我的综合考评是优秀,当老师不成问题。有几位老师和同学与我谈起就业去向时说:“你喜欢写作,当过校园记者,还在全国报刊发表过作品,应该去当报社记者!”我心中确实燃起过当记者的新闻梦想,但我有自知之明:出身普通工人家庭,政府机关里没有人脉关系,职业基础也还不够扎实。

后来听说金华地区机关部门急需人才,想到浙师院挑选一些毕业生充实机关。我接到通知,要我抓紧写一篇教育实习的总结体会。我感觉像在考试,又觉得是例行公事。我把两个多月的实习情况用朴实无华的语言写了出来,交了上去。事后得知,正是我写的文章比较实在,不做作,符合新闻职业的要求,才成就了我的新闻梦想。那年,我们这一届同学中,进金华地区机关工作的有5位,我到报社,夏康到地委办,金中梁到组织部,王晓明到文化局,孟玲到地区中级法院。

金华地委机关报《金华报》(第二年改名《金华日报》)1982年7月1日正式复刊,总编赵杰亲自到浙师院考察选人。后来我才听说,当时进报社有三个条件:一是爱好写作,曾在全国报刊上发表过作品;二是本地人,在金华有住宿条件;三是党员或是入党培养对象。这三个条件我基本具备,但还需要看看写作实际能力。那篇总结就是报社要求写的,得到了报社的认可。这样,我这个一点没有背景的大学毕业生,在那年8月初幸运地分配到《金华日报》当编辑、记者了,而且一干就是36年,直至2017年底退休,尔后又返聘两年,到2019年底才离开新闻岗位。

新闻梦想在大学点燃,在大学起飞。新闻记者成了我的终身职业。

在金华日报社工作期间,我先后担任过报社经济科(经济版)副科长、记者部副主任、广告部主任、印刷厂厂长、厂党支部书记、记者部主任等职。1995年提拔担任报社副总编辑,2003年担任报社党委副书记、副社长、纪委书记、工会主席等职。不管兼了多少职,编辑、记者的工作我始终没有放弃。我以办报为民为己任,用手中的笔努力当好党的喉舌,真实反映人民心声,用更多的版面报道民生,宣传基层,服务群众。我在《金华日报》以及《浙江日报》、《新民晚报》、《工人日报》、《人民日报》等报刊上发表各类新闻作品3000余篇,有30余篇新闻作品获浙江省和中国地市报新闻奖,其中10多篇获一等奖,独立撰写并发表新闻论文16篇,专著《网络新闻的采写和编辑》由人民日报出版社出版。通讯《毛主席来到双龙水电站》收入浙江教育出版社出版的《初中乡土教材》(金华)。我1993年被评为主任记者(副高),2006年被评为高级编辑(正高)。2012年晋升聘任为金华首批专业技术三级岗位。

我连续四届(1995年至2017年)担任金华市政协委员。1998年获得省委党校研究生学历。多次被评为报社先进工作者、报社优秀共产党员、金华市优秀党务工作者、金华市先进新闻工作者、金华市优秀政协委员。2013年当选为中国工会十六大代表。2015年被评为全国优秀工会工作者。国内外发行的《华人英才》杂志以《一个新闻人的不懈追求》为题,用7个版面、配发5张照片报道了我的事迹。

1989年,我担任金华日报社新闻写作知识培训班班主任兼授课老师,主持培训了两期新闻学员170多人。1993年又主办一期50多人参加的新闻写作知识培训班。多年来,我应邀到工厂、部队、机关、学校等众多单位讲授新闻写作课。

上世纪90年代,浙江师大宣传部副部长陈文华老师、曹苇舫老师每年组织举办新闻知识系列讲座,邀请我到校作新闻采访讲座。我结合自己随行采访朱镕基、温家宝等中央领导的经历和参与重大新闻报道的实践经验重点讲解新闻采访知识。经过无记名问卷调查测评,我的讲座是最受欢迎的课程之一。母校培养了我,我能够为母校做点有益的工作,甚感欣慰!

莫道桑榆晚,为霞尚满天。退休后,我又有了一个新的身份: 金华小邹鲁文化促进会会长。我在金华文化的挖掘、传承、弘扬的工作中再次出发,继续为金华文化事业添砖加瓦,贡献自己的智慧和力量,被金华市委组织部、市委宣传部、市委老干部局、市人力社保局评为2022年金华市“最美老干部”。这对我无疑又是一个莫大的鼓舞和鞭策!