11月1日晚落幕的第33届电视剧“飞天奖”、第27届电视文艺“星光奖”颁奖典礼上,一部和杭州相关的六集纪录片《西泠印社》在30部入围的纪录片作品中脱颖而出,一举拿下了中国电视艺术的最高级别奖项——第27届“星光奖”的优秀电视纪录片奖。拍出这部纪录片的总导演,正是浙江卫视的国家一级导演许继锋。

校友名片

许继峰,1984年毕业于浙江师范大学中文系,国家一级导演、浙江卫视总编室副主任,曾创办浙江卫视品牌栏目《风雅钱塘》,其拍摄的《孤山路31号》享誉中国纪录片界。个人获得第四届“中国电视艺术家百佳”、中国纪录片委员会“纪录·十年”最佳纪录片导演等荣誉称号,并担任首届“西湖国际电影展”国际评审团成员。

热爱而追求卓越

11月1日晚,拿下大奖的许继锋,高兴地开了一罐酒庆祝:“感恩西泠印社!感恩所有”。

“西泠不冷,孤山不孤”。位于西子湖畔、孤山南麓的西泠印社被誉为“天下第一名社”,曾被无数次搬上电视。时隔十多年,再次掌镜纪录片的许继锋说,当自己接到重拍《西泠印社》纪录片任务时,第一反应就是要拍一个与以往完全不一样的西泠印社。从项目开始调研到现在,许继锋足足花了4年时间去研究金石文化,“按照一般人的读书经验来说,4年都能念完大学本科了。”

如果你现在去西泠印社,或许还可能遇上正在当志愿者讲解的许继锋本人,在给大家讲金石文化,许继锋说道:“我对西泠印社的那种感情,已不是一部两部纪录片能容纳得了的。很多朋友已经约我了,让我带他们去孤山,给他们讲金石的故事。”

这部纪录片当时在浙江卫视播出后,西泠印社创始人丁仁的孙女丁如霞(同时也是另一位创始人吴隐的外孙女)还主动给许继锋发来了数条微信:“我在东京,尽管日本看不到国内的电视台,但(我)还是通过手机看了浙江卫视的直播平台。太棒了!激动、感动都不足形容(我的心情)。(这部纪录片里)讲的都是鲜为人知的内容,连我们家族都不了解的事!”

突破而笃行致远

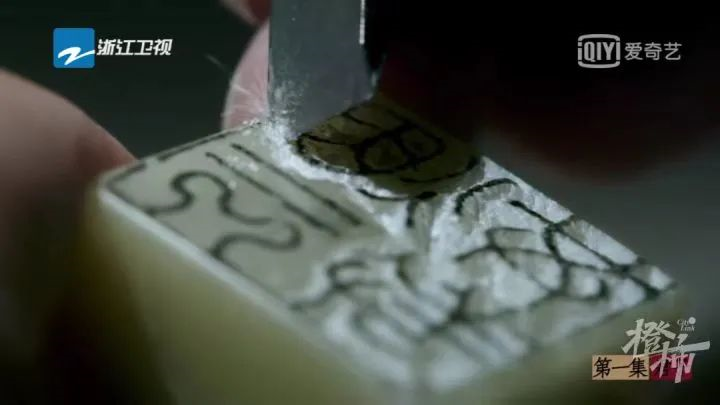

拍摄《西泠印社》,许继锋几乎是把能用的纪录片拍摄技术都用上了:4k高清摄影、超微距摄影、航拍摄影、红外线摄影、延时摄影……延时摄影带来的光阴变幻异常美丽,2018年,天文预告7月28日凌晨有罕见的红月亮,许继锋当时动用了6个摄影团队,分布在孤山各个角落,整个摄制组为了调试设备、拍摄角度、镜头轨迹,几乎四天四夜都没合眼。为了拍出风云飞速变幻的感觉,摄影团队还曾在台风中顶着大雨做延时拍摄。有人曾评价许继锋拍纪录片,可以把一块石头,甚至一方苔藓,都拍得很有表情。

不过在许继锋看来,这些都只是纪录片的常规操作。《西泠印社》真正的创新之处在于,他这次大胆尝试了一种“今人忆故人”的影像叙事体系,让历史突破时空。

很多纪录片在拍摄历史时,喜欢采用情景重现的电视剧拍摄手法,但许继锋总觉得历史影像本身才是最真实、最动人的,所以他就直接把西泠印社“创社四君子”的后人请到了摄影棚内,让他们在一个特殊的空间里与先人“相遇”,并通过讲述、回忆、凝视,完成一场古今对话。

“我们总是去寻找名人的后人去回忆历史,但他们的后人同时可能也是当时事件的一个参与者。过去跟现在,它其实不是两面,有时候可能会折叠在一起的。”许继锋说,这种拍摄手法,其灵感就来自篆刻,“每个篆刻家除了刻刀以外,还会准备一面镜子竖在要刻的章前面,这样他就可以通过镜子,观察到章盖到纸上后的真实图形。篆刻家们总是能观察到常人无法看见的另一面,人生的另一面,真相的另一面,这就是阴阳的两面。”

为了说服这些后人出镜,许继锋也常常三顾茅庐。比如为了说服吴昌硕的嫡裔曾孙吴民先,许继锋专门跑去吴民先的老家安吉,和对方深谈了两次吴昌硕的作品,最后两人谈成了忘年交。

薪尽而炬火相传

整个拍摄过程中,许继锋也有不少遗憾。时间总是不等人,当年故事里的翩翩少年,如今都已到了耄耋之年。“三年前,我们本来已经跟书画大师饶宗颐先生约好了,等年后春暖花开的时候,就到他的老家去拍一次,但想不到春节的时候,他的女婿给我打电话说先生走了。还有高式熊先生(著名书法、金石篆刻家,身前曾任西泠印社名誉副社长),他曾在医院里答应我说,等回家以后就给我们写个‘西泠不冷’,可惜后来他再没能离开医院……”

人生总有遗憾,但也会有惊喜。

西泠印社的库房里面,如今藏着1万多件文物,其中国家一级文物就有100多件。但让许继锋更为看重的,是西泠印社从创社以来保留的几百张、几千张甚至上万张的旧照片:“这些旧照片成为我这次讲故事的一个最重要的影像支持。”

这次拍摄,最让许继锋惊喜的就是,他在采访丁如霞时发现的一张老照片。

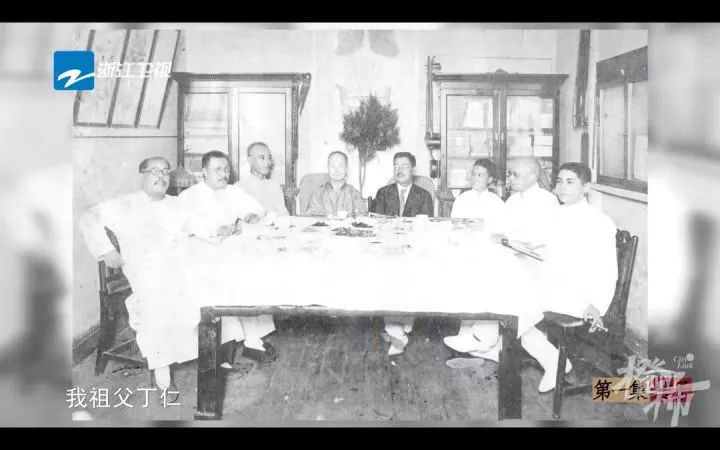

这张照片出现在第一集《君子》中,是西泠印社三位创始人和第一任社长吴昌硕拍于1912年的合照。

“这个瞬间真的是很宝贵的,当时四君子互相谦让,谁都不愿意当社长,于是吴隐设下了家宴,请来了吴昌硕先生,希望和朋友一起劝服对方能够作为海派领袖来担任西泠印社的首任社长。”

后来,许继锋还通过照片,找到了当年挂在墙上的那把古琴,琴上就刻着四个字:“金声玉振”。许继锋说,从这张照片中,其实还可以看出吴隐的家境,原来100多年前,穿西装、吃西餐、抽雪茄、打弹子、喝咖啡已经在中国开始盛行,甚至成为当时重要的时尚标签之一。

心向而不畏路远

总导演许继锋此前接受橙柿互动专访曾说过,其实他更想通过这部纪录片告诉大家什么才是君子。

在无数次爬上孤山后,他最终决定以人物为线索,去重新解读西泠印社,“我们现在都说西泠印社的创社四君子丁辅之、王福庵、叶为铭、吴石潜(即丁仁、王褆、叶铭、吴隐)是君子,但为什么说他们是君子?到底什么样的人才能成为君子?从来没人追问过。所以我想,我这次要重点要讲一个君子的价值观:君子不是与身俱来的,它是一种行为的规则,是我们中国人的一种做人的尺度。所谓君子,其实是一种活法。”纪录片是要表达价值观的,许继锋表示,《西泠印社》的价值观,就是“西泠精神”,就是“一介布衣,士者担当”,就是“士不可以不弘毅”的担当。

许继锋一直很崇拜司马迁,认为他是中国历史上最伟大的纪录片撰稿人,因为他愿意为普通人“列传”,而那些普通人的故事同样足够穿透时空。

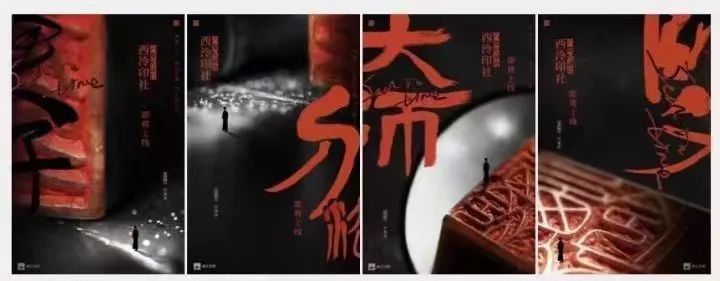

最终,《西泠印社》拍出了“以人为本”的六集故事:《君子》《大师》《师父》《衣冠》《兄弟》《刀法》。贯穿其中的,就是司马迁推崇的中国人的活法:“言必信 、行必果、诺必诚”。朝闻道,夕死可矣。

金石篆刻,不光是刀法与活法,还藏着中国人的价值观。