有中国

构建特色的非洲区域国别学是时代使命,也是非洲研究院的学术初心。

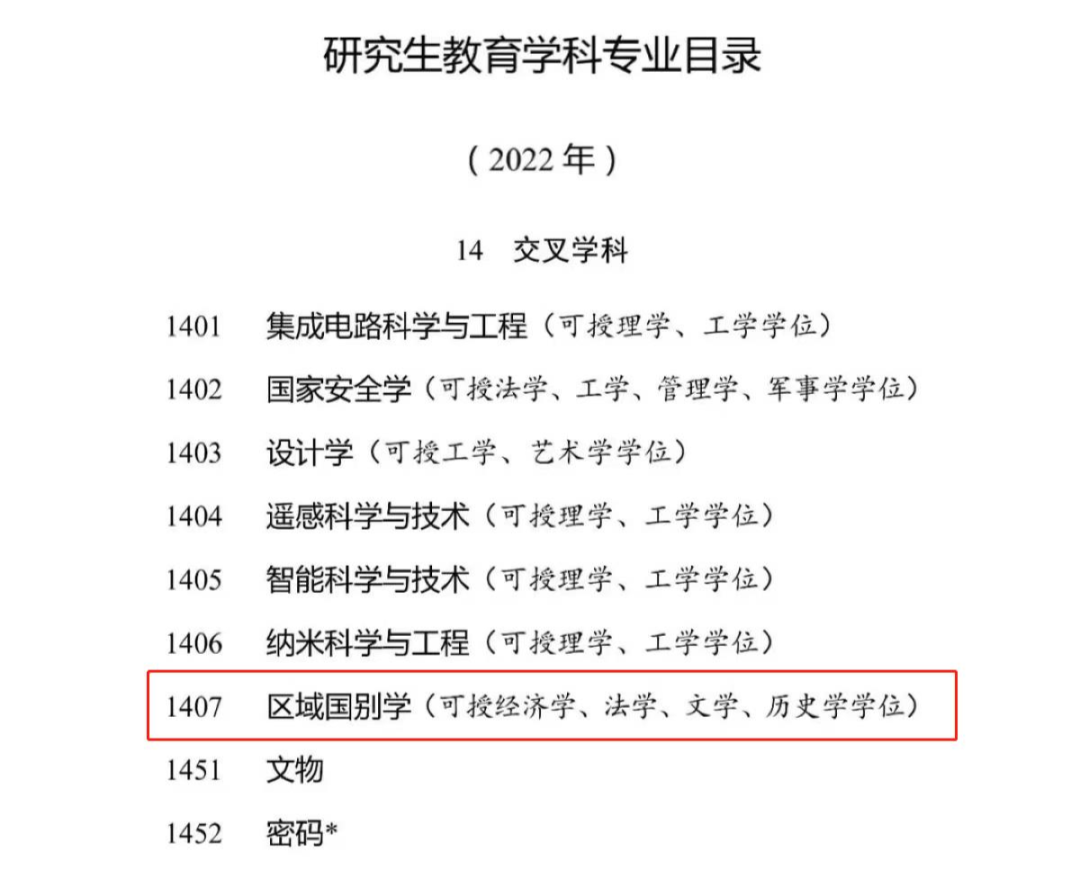

近日,区域国别学正式被纳入一级学科目录,这是全国高校区域国别研究与学科建设的重大历史机遇,也是中国高校学科创新建设的重大前沿领域。

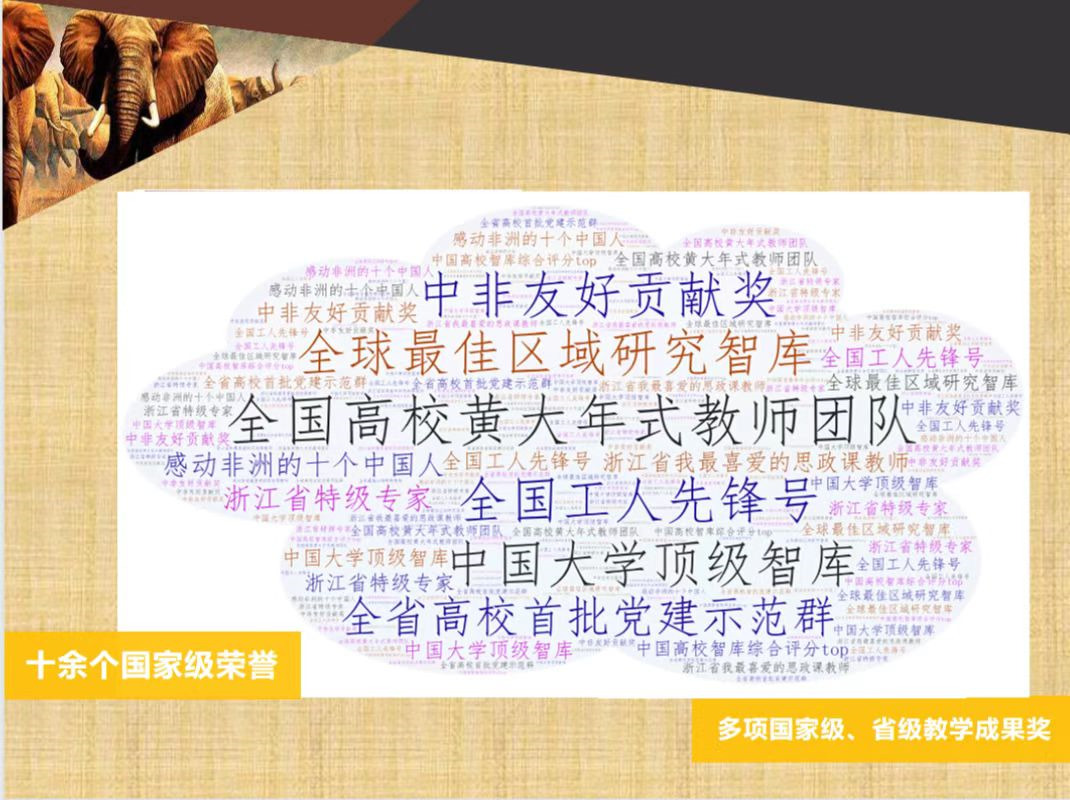

在区域国别学从学术边缘成为学术新疆域的过程中,刘鸿武以自身30多年深耕非洲研究的学术情怀与战略眼光,以及创立国内高校首个综合性、实体性的非洲研究院与全国首个“非洲学”交叉学科的15年学科建设创新实践,开辟了一条有中国特色、原创性的区域国别学科建设之路,形成了“学科建设为本体、智库服务为功用、媒体传播为手段、扎根非洲为前提、中非合作为路径、协同创新以赋能”的“六位一体”的推进路径,在实践中率先提出了中非学者双向构建“中国的非洲学”和“非洲的中国学”的概念,推出了系列与之相应的学术理论成果和实践经验。

2012年3月,教育部区域和国别研究培育基地第一次工作会议在浙师大召开,时任教育部副部长郝平出席会议并作主旨报告,对浙师大非洲研究工作给予高度肯定。

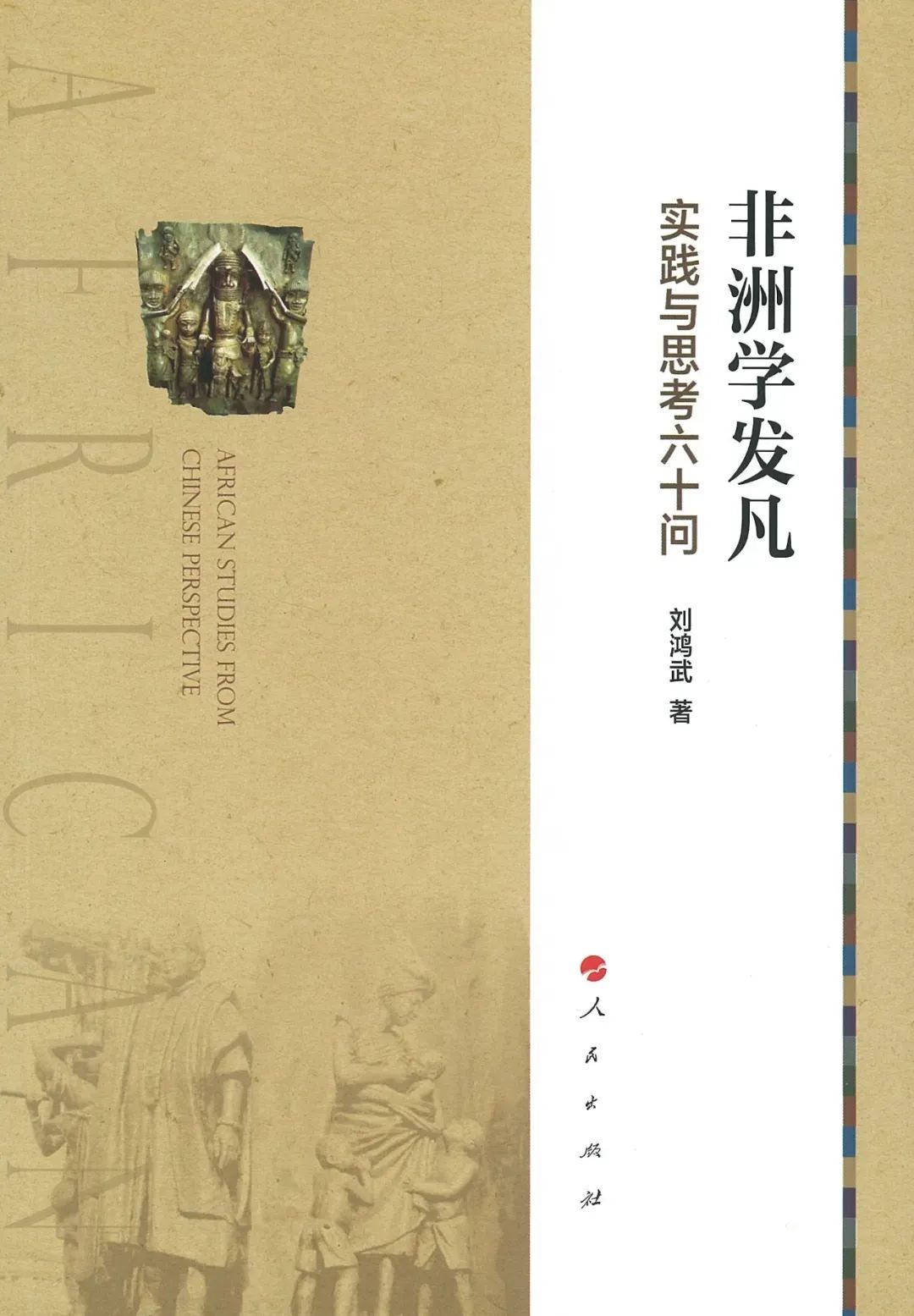

2018年11月,教育部国别和区域研究备案中心第四次交流会议暨非洲中心建设专题研讨会再次在浙师大举行,刘鸿武作了《“五位一体”协同推进国别和区域学科的建设》的主旨发言,全面介绍浙师大非洲研究院创建“非洲区域国别学”的建设理念和建设经验。2019年,《非洲学发凡》出版,该书以问题为导向,以案例为支撑,对建构中国非洲学的背景、意义、目标、路径、前景等问题作了深入浅出的分析说明,是国内首部专门研究讨论非洲学基本问题的专著,既有理论思考,也有案例解读,融知识性、实践性、学理性于一体,对理论与实务工作者都有参考借鉴意义。

◆率先形成了中国特色的“非洲区域国别学”本硕博人才培养体系

人才培养是学科建设的题中之义。浙师大非洲研究院致力于“中国的非洲通”和“非洲的中国通”培养,在国内率先形成了中国特色“非洲区域国别学”本硕博人才培养体系,相关教育教学成果多次获浙江省高等教育教学成果一等奖、浙江省研究生教育教学成果一等奖。

“非洲学”硕博人才培养学位点、平台

●“非洲教育与社会发展”(2015年)、“中非关系史(研究方向)”(2018年)、“区域国别研究”(2021年)交叉学科博士点

●“非洲学”交叉学科硕士点(含非洲教育、非洲历史与文化2个方向,2012年)、“政治学”一级学科硕士点(2011年)

●国家留学基金委“非洲学创新型人才国际合作培养项目”“非洲教育高层次人才联合培养项目”实施单位(2021年)

◆组织出版了新中国成立以来非洲研究领域规模最大的成果集成2007年9月建院伊始,浙师大非洲研究院就在《光明日报》发布《浙江师范大学非洲研究文库》)编纂通告。

15年来,该文库坚持高起点、国际化原则,汇聚海内外学者资源,先后推出“非洲当代发展研究”“非洲重点区域与领域研究”“非洲通史与国别史研究”“非洲高等教育”“非洲经济与中非合作”“非洲智库与思想研究”“非洲人文经典译丛”“日本对非研究译丛”及面向非洲国家的“中国改革开放与发展实践”等十大系列200余部著(译)作,成为新中国规模最大的非洲研究成果集成。

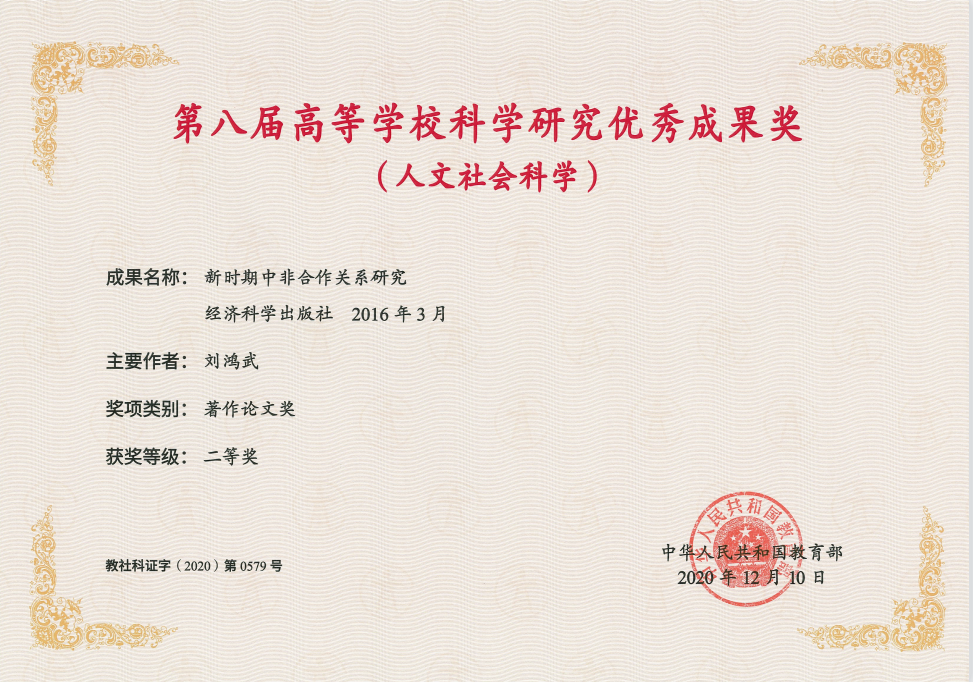

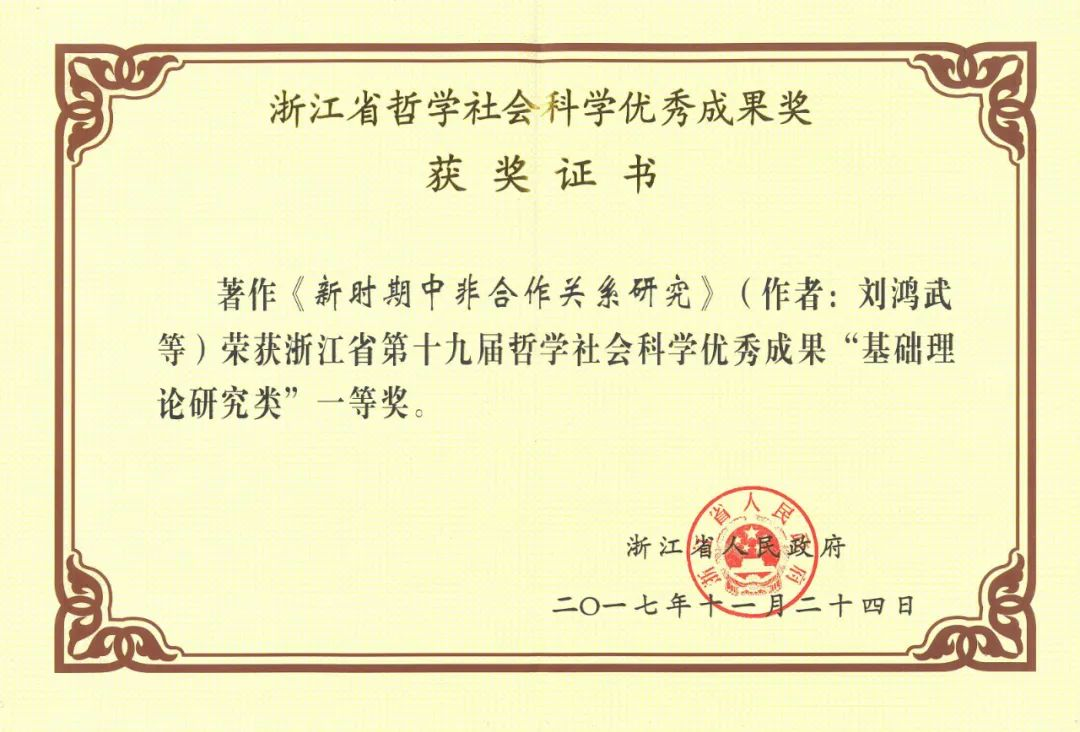

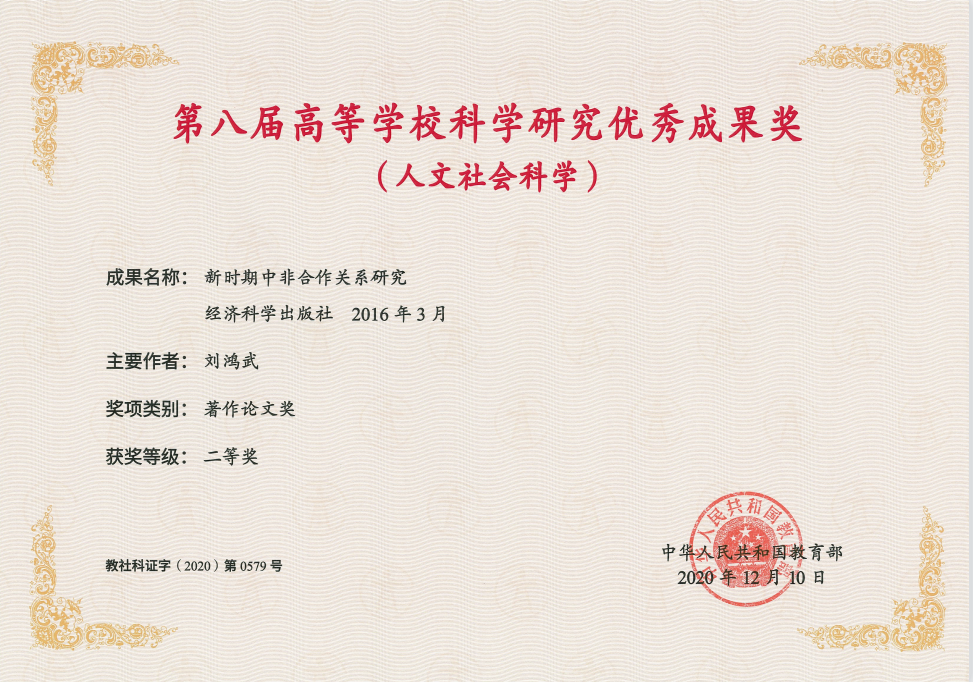

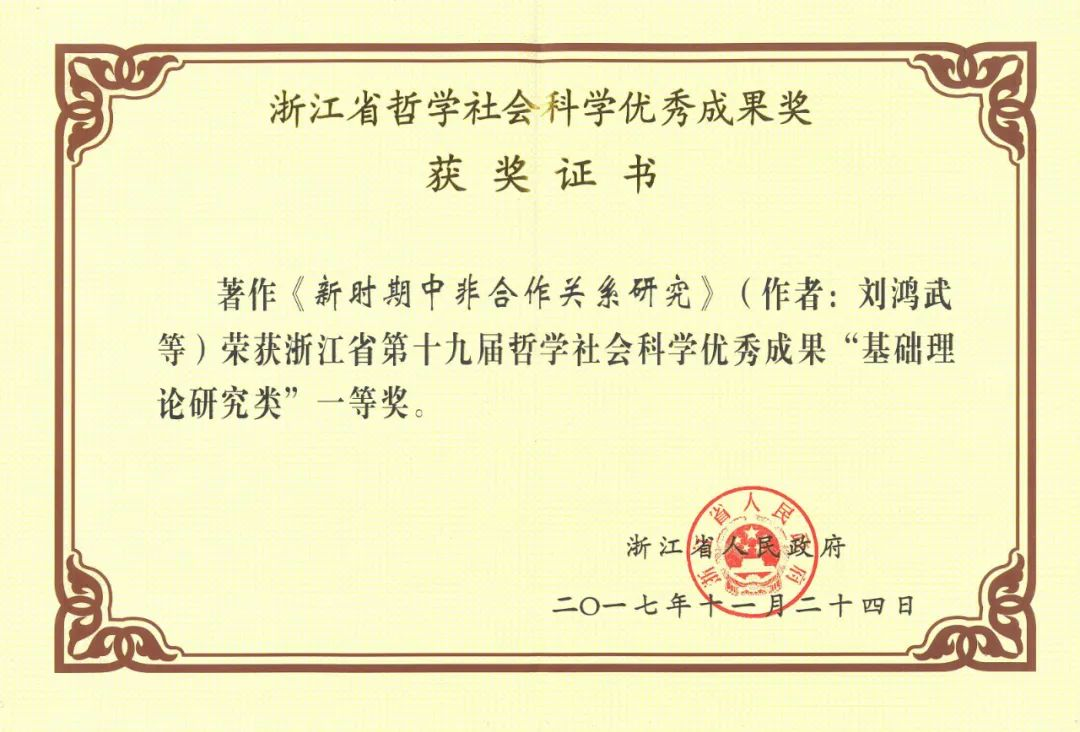

其中,《新时期中非合作关系研究》2016年获浙江省哲学社会科学优秀成果(基础理论研究类)一等奖,2018年入选国家社科基金中华学术外译项目,2020年获全国高校科研优秀成果二等奖。

随着中国逐渐走向世界舞台中心,区域国别学作为“经国济世”之学,其战略价值日益凸显,日显重要。面对时代需求,区域国别学建设需要探索新路径、新方法、新内容。2022年4月,浙师大非洲研究院在《光明日报》发布《非洲区域国别学系列丛书》编纂征聘通告。应者广泛,目前已汇聚校内外相关领域专家作者群,规划形成新十大系列100部专著,以打造非洲区域国别学知识群落,为中国区域国别学建设探索新路径,树立新标杆。

15年来,浙师大非洲研究院构建了一支30余人的高水平中非学者队伍和一支复合型的行政管理队伍,先后承担30项国家社科基金项目,其他省部级项目、中央部委委托项目累计超过200项,其中国家社科基金重大招标项目2项、重点项目3项,教育部人文社科重大课题攻关项目1项。

学以致用,方成真学问。坚持做“起而行之的行动者”,将学问做在中非合作的广袤大地上,服务于国家、社会、人民。

2010年,浙师大非洲研究院与中国驻南非大使馆合办的“中非合作论坛成立十周年学术研讨会”在南非隆重举行,时任国家副主席习近平出席研讨会发表重要演讲,并在大使馆亲切接见刘鸿武等学者代表团,对如何做好中非学术交流做出明确指示,提出殷切期待。“我们的非洲问题研究急需培养后备人才。今天来参加研讨会的专家学者,你们对中非关系的发展作出了贡献,你们的研究成果是可以运用到我们国家的战略、外交大局中的。我们国家应该加大在这方面的支持。”

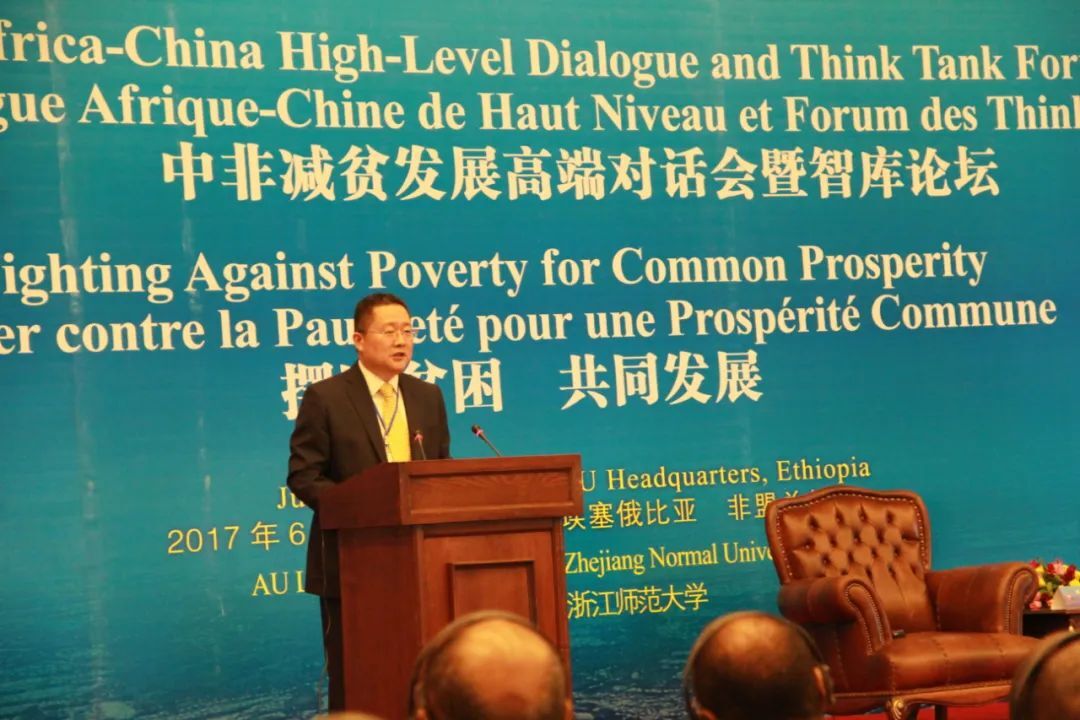

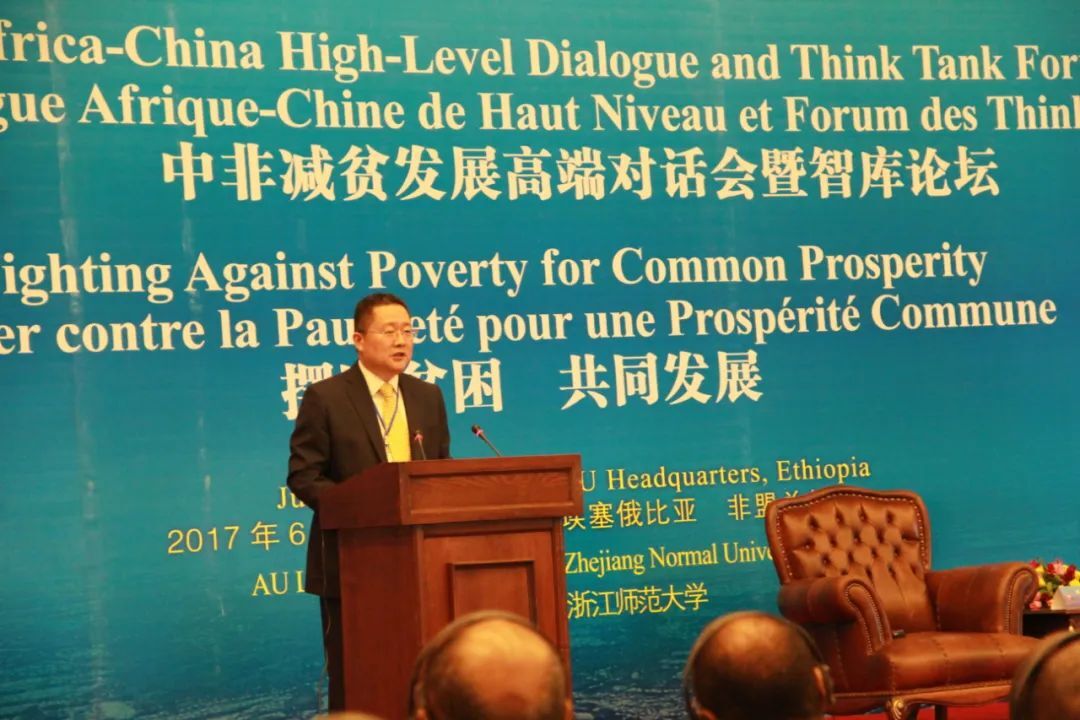

2011年,浙师大非洲研究院在各方支持下创建了中非智库论坛,已经连续在中国和非洲国家召开了十一届会议,论坛成为中非智库交流的国家级平台。2015年10月1日,全球智库排名第一的美国布鲁金斯学会官网刊发专题文章《中非智库论坛:中国拓展在非洲软实力》称“中非智库论坛是中国扩大在非洲软实力及寻求在学术层面影响力的一个很好实例”。2017年6月21-22日,由浙师大非洲研究院和非盟领导力学院共同举办的“中非减贫发展高端对话会暨中非智库论坛第六届会议”在位于埃塞俄比亚的非盟总部举行。中国外交部部长王毅、非盟委员会主席法基出席论坛并在开幕式上做重要演讲。

时任浙师大校长郑孟状出席“中非减贫发展高端对话会暨中非智库论坛第六届会议”并致辞

2016年8月10日至12日,受外交部委托,浙师大非洲研究院在肯尼亚举办“中非媒体智库研讨会”,前中国外长李肇星出席会议,发表重要演讲,并为会议题词“祝贺中非媒体智库研讨会成功举行,感谢浙江师范大学非洲研究院的杰出贡献。”

15年来,浙师大非洲研究院既构建原创性的学术理论研究,又追求创造性的学术研究转化工作,积极延伸知识思想的价值链,创办“中非智库论坛”“阿布贾论坛”“中国-南苏丹智库论坛”等国际论坛,积极推动中非思想界交流对话,向非洲国家阐释中非合作的政策、立场和价值观,解读习近平外交思想,充分发挥了学术研究“二轨外交”功能。

浙师大非洲研究团队提交的相关资政报告获省部级以上领导批示20余次,200余份报告被各类部门、内刊采纳。上述工作获得了广泛认可,中央部委、司局多次公开或来函肯定,赞誉相关工作为“高校学科建设的典范“,同时在国内外各大智库排行榜上,浙师大非洲研究院同样表现亮眼。

●自2016年连续5年入选美国宾夕法尼亚大学《全球智库报告》“最佳区域研究中心(大学附属)”(仅有3家中国智库机构上榜)

●中国社科院"中国智库综合评价核心智库榜单”

●“南京大学中国智库索引(CTTI)”中国高校智库百强A+

●《2018年中国智库报告》高校智库(特色)系统影响力排行榜第4

●《中华智库影响力报告(2018)》高校智库影响力排行榜第9

●《全球智库影响力2021》中国智库TOP100第39位、高校智库第8位

2017年,《高校智库建设的理论范式和实践创新》出版,该书从高校智库建设视角考察分析了浙师大非洲研究院十年发展历程。新时代,学术传播成为国家战略体系的有机部分。学而不传,传而不远,都不是学问的最好形态。

作为专注于非洲的区域国别研究机构,如何在14亿中国人和14亿非洲人之间架设起沟通理解的桥梁,浙师大非洲研究院15年从未停止探索的脚步。在实践中,浙师大非洲研究院主动积极面向社会、大众、国际发出好声音,努力将专业知识、思想理论转化成民众“听得懂”“愿意听”的话语形态,并以评论、影视、短视频等多元的、民众喜闻乐见的形式触达。

建院伊始,就开发建设了多语种院学术网站(http://ias.zjnu.edu.cn/)。该网站除中文外,同时包括英文、法文、斯瓦希里文、豪萨文四种外文,四大外文网站与中文网站的部分板块协同更新,构成了一个国际化的知识共享平台,目前该网站访问量超过500万人次。

◆构建学术-媒体共同体,为中非合作营造良好舆论空间

学术与媒体的深度互动,是知识价值延伸的重要路径之一。浙师大非洲研究院主动对接媒体需求,积极构建学术-媒体共同体,在中央媒体、三报一刊等主流媒体发文发声,解疑释惑,引导舆论正向走向。2018年9月3日下午4点始,刘鸿武受邀担任中央电视台“2018中非合作论坛北京峰会特别节目”特邀嘉宾,在中央电视台直播大厅就峰会开幕式、习近平主席演讲做现场直播解读,以这一特殊方式见证、参与中非合作论坛北京峰会开幕式的盛况。

2018年9月4日,央视《新闻联播》报道了习近平主席在中非合作论坛北京峰会开幕式上发表主旨讲话后的社会各界的反响。新闻中多视角、多画面呈现了非洲研究院的建设成果。

◆跨界拍摄学术公共纪录片,多视角讲好中非合作好故事近年来,浙师大非洲研究院联合影视媒体,自主策划、拍摄、制作了由中非学者联合指导和拍摄的《携手》《我从非洲来》《重走坦赞铁路》等学术公共纪录片,以非洲人的视角来讲述他们在中国生活、学习的收获与认知,讲述坦赞铁路给非洲经济社会、人民生活带来的各方面改变,并以多语种版本在非洲国家播映。纪录片还收获了2017中国网络影视“年度最佳纪录片奖”、2017年CCTI-BPA智库最佳实践奖最佳活动奖、浙江省广播电视政府奖对外传播“金鸽奖”一等奖、浙江省纪录片“丹桂奖”二等奖、中国高校影视学会“学院奖”、尼泊尔非洲电影节二等奖等十余个奖项。讲故事、树形象,关键在人。浙师大非洲研究院已经培养起一支“知华友华”的非洲学者队伍,近年来,他们每年在中非主流媒体上发文发声200次以上,是讲好中非合作发展故事的“国际使者”。尤其是在关键时刻,这批非洲学者的积极发声,一定程度上对西方霸权话语产生对冲、抵消作用。

2017年10月25日,非洲研究院和丹博士携学术公共纪录片《我从非洲来》,在伦敦BBC演播厅畅谈中非关系,用事实批驳西方社会不实指控。外交部有关人士评价道:“培养一个和丹,胜过十个外交官”。

2022年8月2日晚,美国国会众议长佩洛西不顾中方强烈反对和严正交涉,窜访中国台湾地区。浙师大非洲研究院的非洲籍学者与友好、公正的其他非洲学者一道连续在国际媒体发文发声,仗义执言,掷地有声,谴责佩洛西一意孤行,肆意窜访台湾,破坏地区和平稳定。

非洲研究是一门行走和实践的学问。研究非洲,必须亲近非洲、深入非洲。在当地体验一线感受,建立一流学术人脉,获取一手调研资料,真正懂得非洲、理解非洲、扎根非洲。

2018年5月,在时任省委书记车俊的见证下,浙师大非洲研究院南非分院揭牌成立。这是非洲研究院的第一家海外分支机构,是研究院非洲化战略的重要一步。

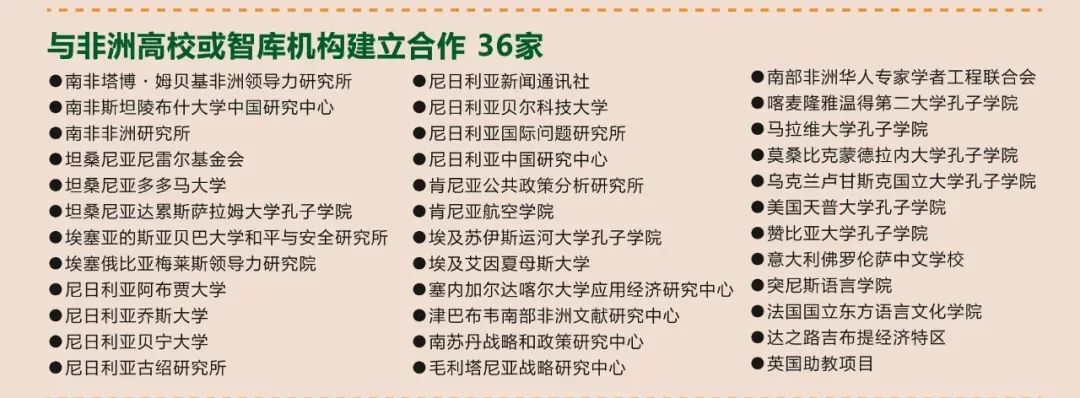

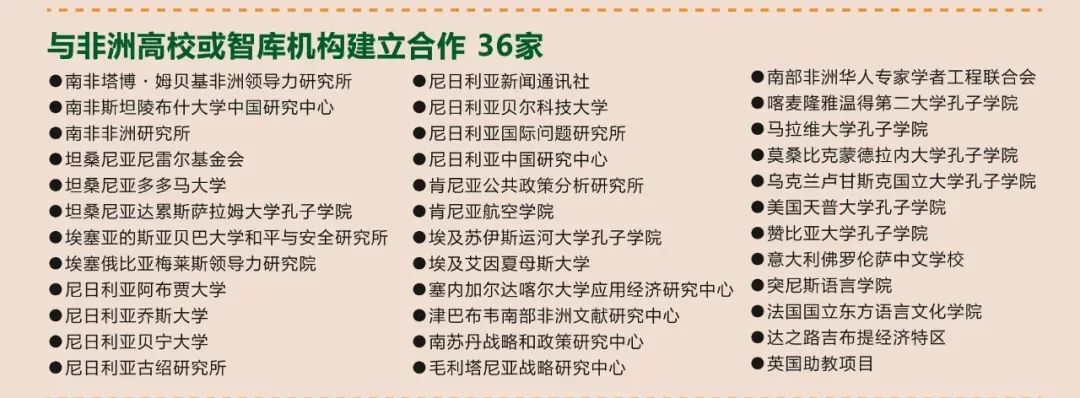

与此同时,浙师大非洲研究院积极拓展与非洲高校或智库机构的合作,与36家非洲本土单位建立了合作关系。

2017年6月21日,刘鸿武与津巴布韦南部非洲研究与文献中心主任姆奈西共同签署合作协议。

赴非调研是从事非洲区域国别研究不可绕开的路径。浙师大非洲研究院每年有大批师生奔赴非洲开展实地调研,据不完全统计,有300余人次行走在非洲大陆上,深入进行考察、调研、学习或交流,足迹遍及非洲近40个国家。非洲广袤的大地、多彩的民族、热情的笑脸、神秘的历史,以及当代语境下非洲的减贫与可持续发展问题……在学者眼里,都是真实、生动的研究对象,由此也产生了一批批填补空白的学术成果。

疫情对非洲国家的公共医疗卫生造成了严峻挑战,赴非调研的不确定性因素和困难进一步加剧。但浙师大非洲研究院的青年学子们克服重重阻碍,毅然前往非洲开展调研、进行交流学习。2020年疫情暴发以来,林晨等8位同学前往非洲围绕学术项目开展相关田野调研。2022年8月19日,中国驻坦桑尼亚大使馆王思平文化参赞在中国驻坦大使馆与中国留学生会面,浙师大非洲研究院博士生林晨、硕士生张超峰受邀参加座谈会。

2017年,在建院10周年之际,浙师大非洲研究院出版了《游学非洲》,该书收录了建院10年来浙师大非洲研究院师生赴非调研的相关随笔,记录了他们在非洲调研的所见所闻与所思所想。

中非双向共同致力于思想共通、知识共享、文明互鉴是构建中非命运共同体的认知基础。

2019年4月9日,刘鸿武应邀出席中国非洲研究院成立大会并作大会演讲,他指出,实现习近平主席的殷切希望,需建构有特色的“中国的非洲学”,支持和鼓励非洲学者构建“非洲的中国学”,是当代中国学人的时代使命。(《人民日报》2019年6月10日全文刊登了刘鸿武题为《非洲研究大有可为》的演讲内容。)事实上,这一理念早已渗透于浙师大非洲研究院的学科建设实践中。长期以来,浙师大非洲研究院积极推动中非学术机构、学者之间的双向、平衡、互动的合作研究,与非洲学者携手共建共通共享的中非知识体系。2019年9月,浙师大非洲研究院党总支书记王珩教授赴摩洛哥参加学术会议,并接受当地媒体采访。2022年4月,博士生林晨赴联合国开发计划署坦桑尼亚代表处开始为期9个月的实习,图为林晨参加UNDP与当地媒体集团签约活动。

◆积极推进中非思想界交流对话,发挥学术公共外交功能

浙师大非洲研究院在中非两地与非洲高校、政府机构、国际组织联合举办各类国际会议100多场,邀请、接待非洲政要、学者、校长团、记者团、军官团等来访人次5000+,有效促进了中非思想界的交流对话,助力中非合作提质增效。2014年9月22日,坦桑尼亚前总统姆卡帕访问浙师大非洲研究院,刘鸿武向其介绍非洲研究院相关工作,并赠送非洲研究院学者有关坦桑尼亚研究成果。2018年6月27日,尼日利亚前总统奥卢塞贡·奥巴桑乔、贝宁前总统马哈曼·奥斯曼等非洲前政要出席浙师大非洲研究院在尼日利亚首都举办的“阿布贾论坛”。2020年9月16日上午,来自非洲23国的驻华大使访问考察了浙师大非洲研究院。