赵溅球,1955年生,湖南益阳人,毕业于湖南师范大学美术学院,曾先后师承于曾景祥、钟以勤、杜滋龄、贾又福诸先生。现为浙江师范大学教授、博士研究生导师、中国美术家协会会员、湖南省中国画学会副主席。他潜心于洞庭湖山水画的探索与研究,采西北高原雄浑宏博之气,养湖湘山水华滋秀润之灵;技法上讲究中西合璧,集南北画风于一体,熔传统与现代于一炉;笔力苍劲而又滋润,墨色沉雄老辣而又松灵清丽,气势既恢宏博大又精微飘逸;形成强烈、鲜明的个人风格。

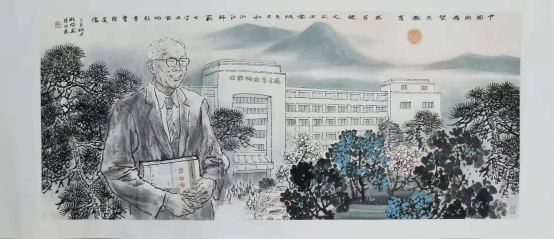

2019年,赵溅球老师特为田家炳教育基金会创作《中国的希望在教育---为百校之父田家炳先生和浙江师范大学田家炳教育书院造像》以纪念田家炳先生诞辰100周年。

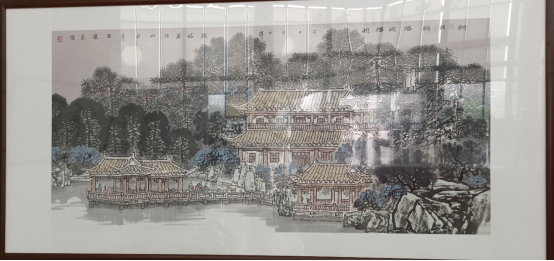

中国画《红楼红韵》110㎝×230㎝

《新月朝阳同辉阁》110㎝×230㎝

《浙江师范大学图书馆》110㎝×230㎝

赵溅球教授怀着对学校的赤子之情,创作 三幅校园风景画,献礼浙师65周年华诞。

中西融合,卓然独立

赵溅球老师从小就对绘画产生了浓厚的兴趣,后来考入湖南师大油画专业,系统地学习素描、明暗、透视……掌握了写实主义的油画技巧,对他后来的中国画创作产生重要影响。从踏上绘画创作之路那天起,赵溅球老师脑子里考虑的便是如何有所作为,如何创新。上个世纪80年代八五新潮曾经使他振奋,他冷静地接受了西方现代主义艺术的观念与构成法则,怀着“为我所用,发扬国画”的愿望,希望将西画准确、科学的艺术特质融入到国画中,在保持中国画诗性精神和实质的同时,更具有画面的张力和构架,他的中国画具有足与油画相抗衡的厚重度、逼真感。在八十年代的艺术热潮冷静下来后,赵溅球老师重新回到绘画原点上进行新的探索,在他看来,中西绘画各有自己的体系和不同的表现方法,但同时也有共同的审美追求,在技艺上也可以相互借鉴,取长补短。近十几年来,赵溅球的主要精力用于对中国画的研究,并努力把自己掌握的写实造型技巧融入工笔水墨画创作之中。

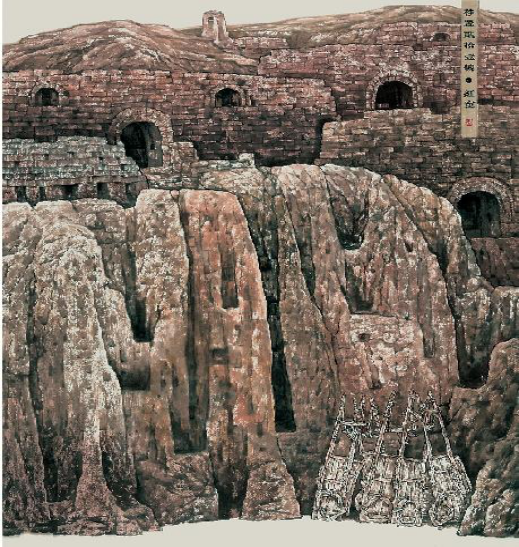

赵溅球老师在绘画的工具材料上也有巧思,他积极开发各种绘画用具,包括自己改造的一套写生用具,可以将宣纸固定,安装遮阳蓬,为室外写生创造了舒适的创作环境。在赵溅球老师的探索之路上还有一件趣事:在机缘巧合下,赵老师发现夫人裁来做衣服的无纺布非常适合绘画,线条在这种布上不会涣散,比起宣纸和油画布有更好的性能。于是大喜,急忙与友人交流,分享自己的发现。赵老师开玩笑的说:“我那时候满心欢喜,为自己找到新的绘画材料高兴不已,于是借着高兴劲儿在这新材料上创作了《红窑》。”但不久后赵老师便发现无纺布不耐保存的特点,于是开始重新认识笔墨、宣纸的价值与魅力,并系统地学习研究 中国古老的绘画传统宣纸,开启了山水画的创作。

赵溅球《红窑》200cm×150cm

浙师情怀,文化苦旅

“来到浙师大,我很幸运也很满足。” 回忆起与浙师的种种,赵溅球老师的眼中闪烁着光芒,面对多所大学的盛情邀请,赵溅球老师选择了浙师大,理由也很朴实简单——浙师大能为他提供理想的生活条件和自由的学术环境,能让他专心于艺术创作和教学而无后顾之忧。“而且当初浙师大的一位领导向我推荐这里的自来水,我一喝确实是甘甜可口……既然水都这么甜,那这里的生活一定会很甜。” 从湖南益阳到浙江金华,从群艺馆美工到大学教授,在“浙”里,一位“苦行僧”与一幢文科楼相遇,一段新的创作故事就此发生了。一间小小的教室被改造成工作室,他每天七点到,晚上九点回家,除了上课他一整天都沉浸在绘画创作中,那段日子安静平淡却充实。对他来说,画画并不是饭后茶余的消遣、不是游戏,而是生命的奉献、灵魂的礼拜。

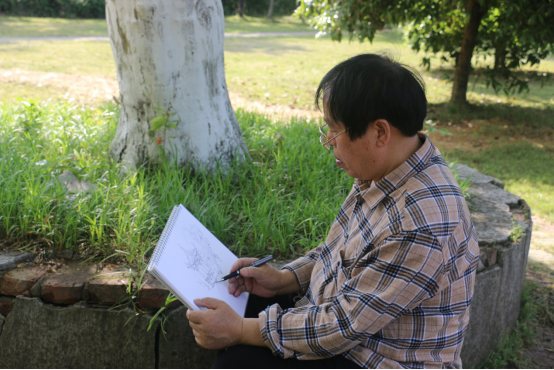

作为一位画家,除了安静的创作环境,还需要亲近自然,深入体验生活,感受不同的文化。“写生创作要反复深入生活”,来到浙师大后,赵溅球老师可以更近距离地体验浙江风情,感受浙江文化,这也为他的创作带来新的艺术启发。他喜欢风餐露宿,跋山涉水,在情景交融、物我两忘的状态中迁思妙得,记录自然的神奇、造化的神韵。赵溅球的写生画不仅是记录山水风景还有人文景观,他的写生画需要涉及了很多要素,特别是文化元素,写生的过程其实是采集文化的过程,这也是作品蕴含的现实哲学。文化可能是墙上的一句话,可能是山脚石头上的几个字,也可能是武义一座小桥上刻的“溪山拱秀”四个字。

作为一位教师,赵溅球老师坚守着教育理想,他希望学生们能够开阔眼界,不断学习。学习西画的基础训练方法,不断提高自已的造型能力和色彩表现能力,牢固树立以线造型的观念,学会用传统中国画的技法去表现各种物象。他深感中国文化的博大精深,是绘画艺术创作的强大靠山和指路明灯。“希望同学们在学习绘画的同时,学习文学、哲学、诗词等传统文化,不断拓展自己的视野,充实自已的知识,丰富自已的阅历。使自己更有自信,更有胆略和气魄地去创作更多更好的作品。”

寄语:

认真学习,经常写生,勤奋创作。

——赵溅球