说起坦赞铁路,你了解多少?

你也许看过《海尔兄弟》里

“非洲之行”铁轨被掩埋的桥段

也许听过马季的相声《友谊颂》里的中非友谊

但你知道坦赞铁路背后的历史意义吗?

坦赞铁路是一条贯通东非和中南非的交通大干线

是东非交通动脉

是中国铁路工人从勘探到竣工

整整花了10个年头才完成的

新中国成立后的第一大援外工程

被非洲人称为“自由之路”和“友谊之路”

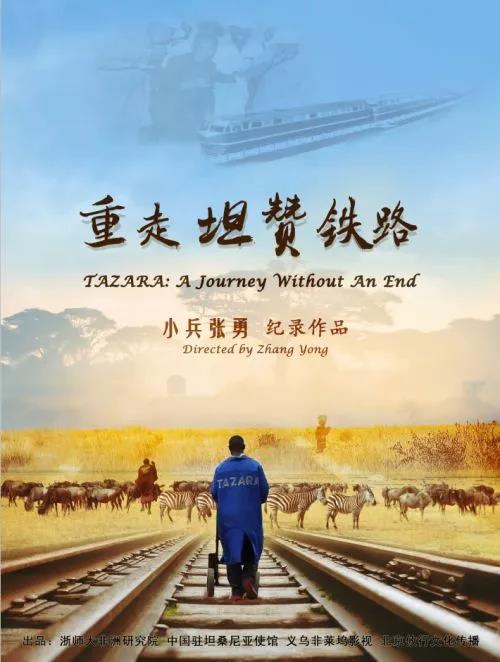

近日,国家广播电视总局推荐的

2019年第三季度优秀国产纪录片中

由浙师人拍摄的《重走坦赞铁路》

让坦赞铁路再次被大家回忆和熟悉

这部《重走坦赞铁路》纪录片一推出

就成了中非文化研究圈的“网红”

曾两度登上央视频道

在欧美和非洲国家播出

中文解说版也在爱奇艺上线

![]()

本片总导演是浙江师范大学非洲研究院副教授、非洲影视研究中心主任张勇,他为我们揭开《重走坦赞铁路》背后的故事。

2010年,BBC也曾推出纪录片《坦赞铁路纪行》

但为何时隔多年

浙师这位主攻教学和科研的学者

要重走坦赞铁路,重新为中非友谊发声?

张勇与坦赞的缘分,还要从读书时说起……

寻找中非故事的文化基底和表达方式

2014年,在北京电影学院做博士毕业论文时,张勇第一次了解到坦赞铁路,“坦赞两国民众对于中国电影的初印象,就是从援建开始的,铁路建到哪里,中国电影就放到哪里,中国歌曲也就唱到哪里,如今还有不少非洲老人会唱《东方红》”。在此之前,他赴美访学时,跟着一位尼日利亚籍教授收集材料,也曾作为副导演赴南非拍摄《华人在南非》纪录片,不过那时,坦赞铁路只是脑海里的“惊鸿一瞥”。

2016年,张勇赴坦桑尼亚参加桑给巴尔国际电影节,他跟着原坦桑尼亚曼古拉机床机械总公司中国专家组斯瓦西里语翻译、浙师大非洲研究院客座教授王晓明一同重走了900多公里的坦赞铁路,一直到两国边境。40多年过去了,达累斯萨拉姆的坦赞铁路局办公楼一楼大厅,还悬挂着中、坦、赞三国领导人的肖像;火车站主楼依然雄伟,轨道上“中华人民共和国制”字样清晰可见,一列列火车还在运行……沧海桑田,时光流逝,这条伟大的铁路,始终是中非友谊的不朽丰碑。

可是,正当他满心欢喜的时候,BBC纪录片《坦赞铁路纪行》给了他“迎头一棒”。这部纪录片完全颠覆了他眼前的事实,甚至颠覆了他对纪录片的专业认知。“这是一部带有意识形态偏见、严重偏离事实的片子。在亲眼所见坦赞铁路沿途故事、熟知这段历史,并与当地人有了深刻交流之后,我不希望纪录片这样误导观众。”

于是,张勇决定,要拍摄一部关于坦赞铁路真实故事的纪录片。他希望用自己的专业知识为坦赞铁路发声。作为中非影视研究学者,张勇之前拍摄讲述了在义乌经商的非洲人故事的《我从非洲来》,前不久,该作品刚斩获浙江省精神文明建设“五个一工程奖”。“不管是《我从非洲来》,还是此次的《重走坦赞铁路》,其实我都在寻找中非故事的文化基底和表达方式。”他说。

为了纠正被曲解的坦赞铁路历史

让更多的学生、学者乃至世界各国了解事实

他走进了坦赞铁路沿线的各个站台、城市、村落

从亲历者身上找寻历史的真相和真挚的中非情谊

忘不了的是沿线留下的中国印记

还有中国老专家们年复一年的异国

深入调查3次,拍摄38天,重走数千公里

笃定了拍摄“坦赞铁路”,张勇第二次赴坦桑尼亚。

这一次,他再次重走了100多公里的坦赞铁路核心区域,寻找铁路沿线见证历史的人和故事。他们还找到了从事非洲研究的丹麦籍学者尼尔斯作为导演组成员,作为行走者出镜讲述。至此,《重走坦赞铁路》组成了汇聚来自非洲、中国和欧洲影视制作人,由学者和专家组成的跨国团队,以国际化视角走访坦赞铁路沿线的站台、城市、村落和亲历者。

2017年12月,在中国驻坦桑尼亚大使馆以及当地政府的支持下,《重走坦赞铁路》正式开拍。整整38天,风餐露宿;次年1月,回到金华的第6天,张勇与妻子举办了婚礼。

在他看来,这部影片几乎倾注了两年多来全部的情感。“作为学者型导演,大量的时间在教学和科研,其实拍不了几部片子,特别是纪录片,需要投入大量的情感和时间;而我的导演生涯,已经与中非故事不可分割,我想让这些纪录片影响更多人,让大家更好地认识非洲、理解非洲、记住非洲。”

拍摄过程中,也有无数的人和故事打动他。在坦赞边界,张勇偶遇了一名被返聘的中国老专家。他60多岁了,在坦桑尼亚工作已经10年。荒凉的国境线边,3个中国老专家“相依为命”,他们长年见不到外人,更谈不上与中国人相见。

寂寞的时候,他会走到宽阔的地方唱歌,唱着唱着就不可抑制地哭了。他试图忍住自己,但在讲到女儿时,再次难以自控。但说起对祖国的情感,他的眼神格外坚定,“在这里工作,必须把工作做好,祖国信任咱们,就是家庭有再多的困难,那都要克服!” 那是一种异乡游子心态的写照,而镜头有幸记录了这一时刻。

不期而遇的真情流露就是纪录片的魅力所在

导演不曾设定情节与动作

一个个真实发生着的瞬间构成了影像

感同身受间带给我们最深的震撼

一条不应被遗忘的“中非友谊之路”

坦赞铁路建设于上世纪70年代,东起坦桑尼亚港口城市达累斯萨拉姆,西至赞比亚中部的卡皮里姆波希,越过“地球的伤疤”——东非大裂谷,全长1860.5公里,由中国政府提供无息贷款援建。在这项旷日持久的建设中,先后有5万中国工人投入援建工程,64名中国专家长眠异国他乡。

马季的相声《友谊颂》曾歌颂这段故事,童年记忆动画片《海尔兄弟》中也有一集讲的是坦赞铁路。片中海尔兄弟一行来到非洲,山体滑坡掩埋了坦赞铁路的铁轨,克鲁德脱下红色T恤衫蒙在手电筒上,充当信号灯截停火车的情节令人印象深刻。

在非洲人眼里,坦赞铁路是一条向他们输送着商机和就业机会的大动脉,像吸铁石一样吸引着城镇、村落、部落的聚集。他们把这条铁路称为“自由之路”和“友谊之路”。因为这条铁路,每个坦桑尼亚人都会说“拉菲克(朋友)”,这是中非友好的见证。

然而,中国人民曾经家喻户晓、非洲兄弟曾经欢欣鼓舞的坦赞铁路,现在却少有人了解。张勇说,这也是他拍摄《重走坦赞铁路》的初衷。“我在不同的课堂上屡次问学生,知道坦赞铁路的学生已经屈指可数,而且现在的中小学历史课本也删掉了坦赞铁路的部分。在坦桑尼亚,虽然人人都知道坦赞铁路,但越来越少人知道这条铁路背后的故事。我觉得很遗憾,那段历史被时间的尘埃慢慢掩去。”

张勇觉得,这是一条不应被遗忘的“中非的友谊之路”。

《重走坦赞铁路》介绍

《重走坦赞铁路》立足于中非人文交流及民心相通的背景,影片从策划到开机、制作,得到各方大力支持。截至目前,非洲影视中心团队已制作出国际原声版、中文精编版、英语译制版等多个版本。

其中,英文版《重走坦赞铁路》(Tazara: A Journey Without An End)于2019年9月1日-3日期间登陆央视外宣频道(CGTN Documentary,央视纪录国际频道)面向欧美和非洲国家电视播出,并于11月1-3日再次在历史发现栏目重播。

全片共成三集,分别为 “友谊之路” “铁路为生” “坦赞情怀”,从援建历史、铁路对沿线人民的影响、对中非青年的感染等维度深度挖掘坦赞铁路的文化内涵。

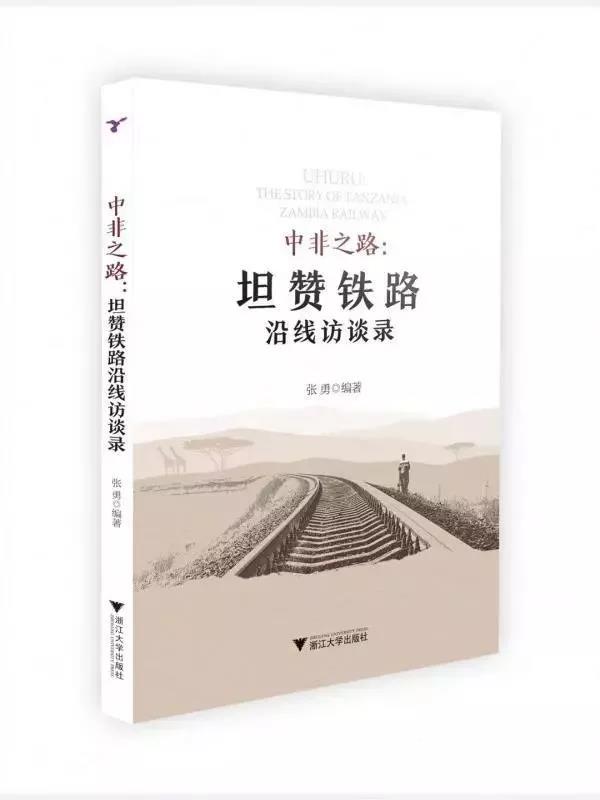

10月30日,纪录片《重走坦赞铁路》与主题图书《中非之路:坦赞铁路沿线访谈录》研讨会”在坦桑尼亚驻华大使馆举行,纪录片《重走坦赞铁路》的主题图书《中非之路:坦赞铁路沿线访谈录》正式发布,原汁原味地呈现了摄制组在坦桑尼亚和赞比亚拍摄的各类人群的访谈录,为中外各界提供了有关中国援外事业的第一手资料。

赞比亚驻华大使温妮·奇贝萨孔达表示坦赞铁路代表中、坦、赞三国的友谊,对于中非关系乃至全球合作具有重要意义。她对纪录片《重走坦赞铁路》与主题图书《中非之路:坦赞铁路沿线访谈录》的积极意义予以充分肯定。

现中国驻印度尼西亚登巴萨总领事、时任驻坦桑尼亚使馆公使衔参赞,曾在非洲工作长达14年的苟皓东则把这部纪录片称为“寻找初心”之作,他说:“《重走坦赞铁路》深度触及中非友谊起点的历史,是一个令人鼓舞的良好开端。这部纪录片很可能会催化对当代中非关系史的研究热潮,更多的中国学者和非洲学者会加入进来,寻找中非合作的初心。半个世纪前,中非前辈们开辟了这条自由之路、友谊之路,今天,我们继续沿着这条路,走向中非合作更加壮丽的明天。”

中国公共外交协会副会长刘碧伟认为《重走坦赞铁路》与主题图书《中非之路:坦赞铁路沿线访谈录》这样的好作品,可以向世界各国人民讲述中非合作的好故事,传播中非友好合作的正能量。

北京师范大学艺术与传媒学院院长胡智锋表示这部纪录片和主题图书入眼、入脑、入心。浙江省纪录片协会会长顾顺坤认为《重走坦赞铁路》荣获浙江省纪录片“丹桂奖”实至名归。