引 言

回忆是一首诗,

回忆是一曲歌。

2021年是个多么值得关注的年份,伟大的中国共产党从1921年创建,已经走过整整一个世纪。

2021年是个多么值得纪念的年头。浙江师范大学这个历经坎坷的大学,也已经走过了65年。

我是1962年调入浙江师范学院,1994年离休,先后工作了32年,是我一生中工作过的最长的一个单位,而且离休后一直住在浙江师大丽泽花园。

与浙江师大结缘的这段生命,从风风雨雨中过来,有苦有甜,脑海中留下许许多多激动人心的记忆,它好似一个个曲折感人的故事。要讲,九天九夜也讲不完。在这里,我只能截取我生命中最重要、最实在律动的片段——我在浙江师大当校长的四年时间,那是我带上脚镣跳芭蕾的四年。

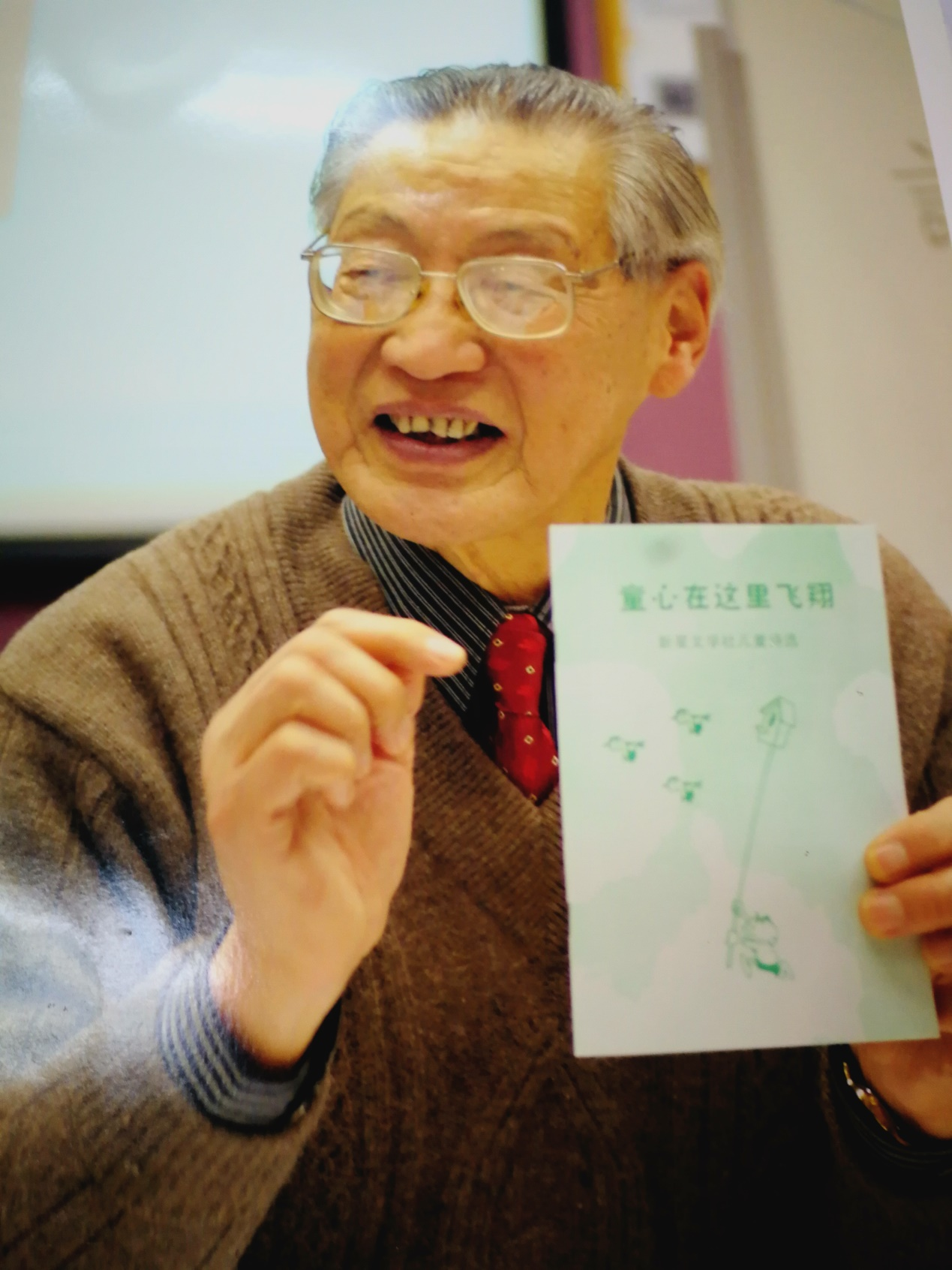

蒋风教授

一、突如其来的任命

1984年初一个早晨,突然传来一个信息:蒋风将出任浙江师范学院校长。事先一点风声也没有,一般高校领导调动,作为第一把手总会事先通知去谈过话。听到这个突如其来的消息,思想上一点准备都没有的我,不禁感到错愕,而且有点惶恐不安,反复衡量自己,我能承担如此重担、如此重任吗?尽管那时我已在大学任教近三十年,也是一个党员,但我是个普通的教师,既未当过系主任,也未担任过总支书记,连个党政副职也未承担过,毫无管理经验的一个普普通通的教师,立马接任一个大学校长,实在感到力不胜任。

我没有多想,便向有关领导请了假,当天就从金华赶到杭州,向分管高教的省委常委请辞,陈述了种种理由,说明自己能力有限,无法承担校长这个重任,请省委重新考虑合适人选。但被告知浙江师院这一届新领导班子是经省委常委反复研究定下来的,个人无权变更人选,他只能再向省委常委汇报我的想法和请求,要我先回学校,把工作开展起来。

回到金华,任命已发布,作为党员只得服从组织决定,那些日日夜夜我想的最多的是如何把这个坐落在金华城北高村山背上的被称为“牛津(进)大学”(校园里常有牛过往)的微型学院办好,把动荡不安的有着“早稻田”(校内尚有稻田的大学)雅号的学校稳定下来,才是我需要思考的大事。

二、提出办学10点设想

接了校长的重任之后,感到浙江师院建院28年,即将进入而立之年,但历经并、拆、迁等等折腾,坎坎坷坷走来,元气大伤。从纵向看,这些年虽有可观的发展,但横向与同类学校比,方方面面条件都还是十分落后的一所微型学院。最要命的是处于一个十分不利发展的地理位置。它处于远离省城的金华北郊一块毛栗山背上,办学条件差,困难重重。当年经济改革正从农村转向城市,各大中城市急需人才,只要有个中高职称,不仅省内的杭宁温等中大城市都会接收,连京、津、沪等城市也不太难。因此学校教师人心浮动,队伍不稳。我每天上班,最繁重的工作,就是接待要求调动的教工。当年为了做好工作,我一个人住在校医务室楼上的单身宿舍里,深更半夜里都会有人来敲门。因为我是从普通教师中提任当领导,不像前任那些南下干部有一身威势,人们谁敢于半夜三更找上门来?!作为刚上来的领导,对待有诉求的教工,我都苦口婆心,婉言相劝,做挽留工作。不仅如此,浙江师院是“文革”的重灾区,还面临十年文革遗留下来的派性影响,使这个动荡的小大学陷入一个更加动荡的困境。

要想办好学校,安抚人心,稳定局面是个前提,于是想尽办法找来一些书籍,包括北大、清华、南开、复旦、浙大的校史,向蔡元培、傅斯年、罗家伦、梅贻琦、竺可桢、何炳松等的传记,向教育界的前辈们学习办好大学经验教训,联系我校当前实际,写了个简要的办好浙江师院的10点想法:

1.要把更名当作头等大事。

当年的校领导一是无钱,二是无权,无法留人稳定局面,左思右想,最好的办法是更名,将浙江师院改名浙江师大,让大家感到前程光明,有奔头。

2.领导应深入群众,倾听群众心声。

3.大学应该一手抓教学,一手抓科研,这是提高质量的两翼,就好比鸟靠一只翅膀是飞不起来的。

4.加强图书馆,理化生实验中心建设。

5.因地理条件限制,引进人才困难,应该大量开设讲座,延聘国内外名人、专家、学者来校讲学,聘请外籍教师,扩大学生的学术视野。

6.设立杭州办事处,便于与省领导联系请示。

7.加强附中的领导,改善学生教学见习实践基地。

8.制定校训、校歌、校旗。

9.改善教工生活,筹设商业网点,力争用上煤气。

10.争取扩大办学规模,多上新的专业。

我的办学的10点设想向学校新的领导班子作了汇报后,经反复讨论,最终形成《办好浙江师范学院的十条思路》(草稿)如下:

1.加强思想政治工作,彻底否定“文革”,清除“左”的余毒,杜绝派性,增强团结。

2.加速学校发展,提高办学层次,争取把浙江师范学院改名浙江师范大学。

3.发扬民主,改革管理制度,简政放权,做好定编工作,建立岗位责任制,发挥群众智慧,创造蓬勃向上的精神风貌。

4.进一步落实知识分子政策,尊重知识,尊重人才,加速师资和干部队伍建设。

5.冲出封闭的办学模式,加速对外开放,加强与国内兄弟学校的联系,如聘请外籍教师及建立杭州办事处等。

6.探索教学规律,加强教改力度,提高教学质量。

7.加强科研工作,使科研和教学比翼齐飞。建立信息网络,活跃学术气氛。

8.加强图书馆、资料室、实验室的建设,包括办好教学实验基地附中,促进学科研究发展。

9.加速后勤改革,加快校舍和各项基础设施建设,改善办学条件,提高服务质量。

10.开源节流,搞好智力开发和校办产业,增加创收,改善教工福利,包括尽快让教工用煤气。

经过新领导班子反复讨论形成的文件,是领导班子集体智慧的结晶,也是全院今后一个阶段开展工作的指南。上报有关领导,争取更大的支持,下发各系各职能部门,要求全院职工组织学习讨论,集思广益,广泛征求意见,准备进行修订,一时在全校形成一团积极向上氛围。

三、申请学校改名是件头等大事

《十点设想》中把“争取浙江师院改名浙江师大”,是针对当年办学困难,教职工人心动荡,教工队伍不稳定的定海神针。整个领导班子都一致认为应当作全校的头等大事来对待,每位成员只要有机会见到省里党政领导,都会陈述一遍改名的必要。把浙江师范学院改名浙江师范大学这一奋斗目标,成为全校工作重中之重的主攻目标。这是学校办学上层次的标志,也是学校开创新局面的关键。

其实,当时我在《设想》初稿中提是提了,做也做了,努力也一直这样努力着,但究竟能否实现这个梦想,心里也没有个底。因为按照过去一般的体制和习惯,要称为大学,一般要求至少有三个学院,每个学院至少有三个系(专业),也就是说一所大学,至少不可少于九个系(专业)。而1965年浙江师范学院,从杭州迁到金华,仅留下中文、数学、物理三个系(专业),其他系(专业)都不适合搞半工半读的系科全部并到杭州大学去了。后来慢慢发展,发展到1984年初,也仍只有中文、政教、外语、教学、数学、物理、化学六个系(专业)。先不去说学校的软硬条件,有哪一方面称得上大学,单从办学的规模看,也与一所大学要求差距很大。当年的浙江师范学院不仅物质条件差,从内心深处检查,思想基础也是很差的。但为了凝聚人心,改名是唯一尚有可能的出路。于是在1984年11月9日,向浙江省人民政府呈报《关于将我校改名为浙江师范大学的申请》,同时,在此前后,不断地寻找机会,向有关领导口头陈述改名的重要性和必要性,强调在物质条件极度困难的情况下,这是一支安定队伍最有效的强心针。

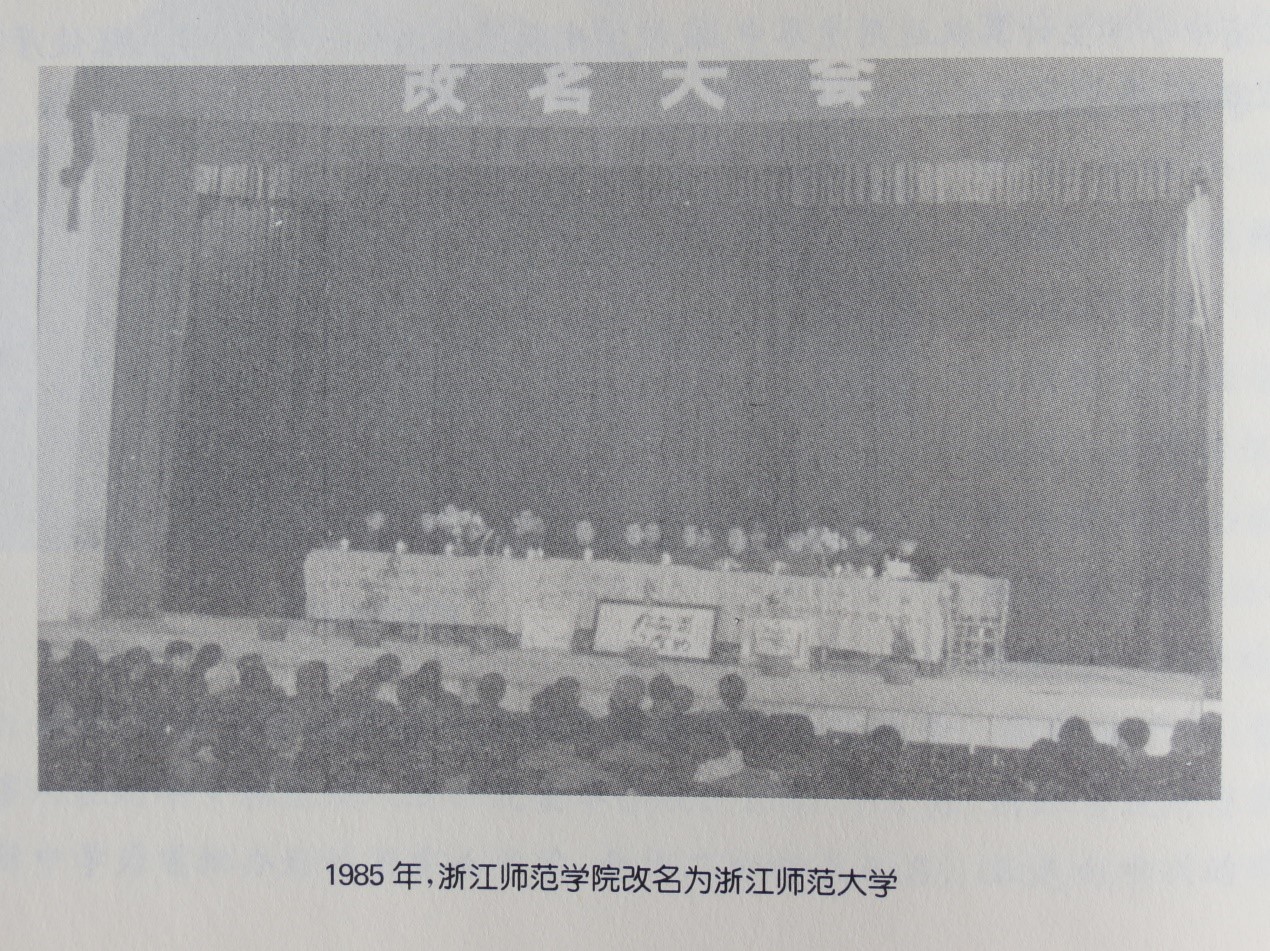

1985年1月11-12日,召开首届全校教职工代表大会时,我又在会上《锐意进取、同心同德、全面开创我校新局面》工作报告中做了动员,希望全校师生员工共同努力实现更名的申请,并在方方面面向学校各项工作中渗透。这样一所本不具备更名为大学的学校,仅仅用了三个月时间,梦想就变成现实。1985年2月13日,浙江省人民政府下发浙政发[1985]28号文件,批准我校改名浙江师范大学。一所仅六个专业的学院,正式更名为大学,这恐怕在世界教育史上,也算得是个奇迹。

喜报传来,全校欢腾,个个喜笑颜开,人人精神振奋,大家都想为办好浙江师范大学出一把力。命运有时往往用我们的不足推动我们前进。为更名浙江师范大学奋发拼搏所创造的条件,一点一点地逐步实现。奋斗目标更加明确,那就是把浙江师大办成体现中国社会主义特色,教学、科研、实践结合,学科专业齐全的师范大学,为跻身全国一流师范大学奠定基础。这一目标和我最初“十条设想”中的更名目标是一致的。因此浙江师大全体师生员工从申请更名那天开始,经几代师大人的拼搏到今天,已经从一个仅仅六个专业的微型学院,发展成为具有十八个学院,(并且还创建一个独立学院——行知学院,也有6个分院,一个基础部,42个专业)的省属重点大学。浙江师大六十五年的沧桑巨变,其实就是我国七十多年翻天覆地的变化的缩影,这是一幅多么壮丽的史诗啊!

四、制定校训

浙江师范学院被省里批准更名为浙江师范大学的消息传来,确实为全校师生注射了一支强心针,办学有了动力,也有了方向,为学校的改革和发展提供了强大的动力。

(上个世纪学校大门)

(老文科楼)

但由于先天不足,这所建校30年的大学,经历拆、迁、分、停等等坎坷,元气大伤。从纵向看,近年来学校虽有了较大的发展,但与同类学校横向一比,各方面条件都相当落后,还只是一所极不起眼的微型学院,最感致命的是大学处于不利学校发展的地理位置,处于金华这个远离省会城市的小城市的远郊。办学困难重重,当年我国经济建设正从农村逐步始向城市,各大中城市,纷纷以优惠条件吸引知识分子,不少教职人员还是心神不定,想调往比金华更大的城市。为了安定大学的校风,我又想到校训的制定,这不仅是安定教职员工的需要,也是树立学风的需要。一个大学的校训,是一个大学精神的集中体现,例如:浙江大学的“求是”,北京大学的“思想自由,兼容并包”,此为一所大学的精神体现和展示。数十年甚至数百年对全校师生起着潜移默化的作用,成为一所大学精神的象征。

于是就把制定浙江师大的校训当作一项重大工作来做。

首先,我花了较多的时间精力寻找到国内著名大学的校训,例如:

清华大学:自强不息,厚德载物

复旦大学:博学而笃志,切问而近思

北京师大:学为人师,行为世范

南开大学:允公允能,日新月异

南京大学:诚朴雄伟,励学敦行

山东大学:学无止境,气有浩然

东北大学:自强不息,知行合一

······

其次,我又反复进行比较这些名牌大学的校训,大多是四字一句,均匀合璧,言简意赅。

第三,我认为校训不仅言简意赅,而且要通俗易记,反复思考,我还是比较欣赏浙江大学的校训,仅“求是”两字,百年不变,这成为我制定浙江师大校训的范例。

最后根据浙师大多年的实际,提出“唯实”,经过领导班子的多次讨论通过。并在1985年3月27日的学校“改名”大会时,正式宣布,全校师生鼓掌赞同。

本来还想进一步制定校歌,校徽,终因被繁忙的校务所困,直到从校长的位置上退下来,未能如愿以偿。

五、接待留学生的梦

在那动荡的1984年,在浙江师大奋发图强之初,曾发生一个有趣的小插曲。这年暮春,浙江师院曾接到欧洲著名学府---德国汉堡大学的一封来信,说他们准备这年夏天派三十名留学生到我校来学习中国语言和中国文化。这是一个非常振奋人心的消息,可为浙江师大圆一个接待留学生的梦。这个梦如成现实,不仅可以激励全校师生的事业心,而且也为浙江师院升格成为大学奠定了一块基石。

但是,接信后,首先校领导班子里发生了一阵争议。大多数领导认为:一定是对方搞错了,因为杭州大学的前身也叫浙江师院,他们肯定是与杭州大学联系派留学生的。我反复把来函读了好几遍,认定他们没有搞错,要是他们是与老浙江师院联系派留学生,那来信肯定是寄杭州的,而信封上不仅写明是浙江金华,而且还写着高村。这才让大家都认定对方没有搞错。

接下来又是一场“有没有条件接收这批留学生”的辩论。当年不说教学、科研条件十分简陋,连生活条件也非常困难。金华的夏天气温,常常高达38℃以上,有时还会有40℃以上的高温,那年月,我校连一台空调也没有,这些养尊处优的洋大学生受得了吗?当时有人认为与其让这批老外到浙江师院来受罪,搞得怨声载道;还不如不接待,婉言谢绝。在这场辩论中,我竭力主张要克服一切困难接收这批留学生,没有条件也要创造条件办好这件事。这是提高浙江师院知名度,使学校上一个台阶的天赐良机,也为师院升格为大学铺平道路。在反复分析利弊的讨论中统一了思想,一致认为一定要想尽办法准备接受这批汉堡大学的留学生。

于是,一方面设计教学计划,安排师资力量;一方面解决衣食住行等生活上的难题。首先考虑到将这批留学生安排在没有空调设备的校内是不行的,一时要添置三十人用的空调机也不现实。于是想到位于北山冰壶洞口的双龙宾馆,那里风景秀丽,气候凉爽,不用空调设备,也能舒适度夏,于是决定派人与当时金华专员公署机关事务管理局协商,并通过中共地委领导,包下这年夏天的北山双龙宾馆全部床位,准备安排汉堡大学的留学生在这避暑胜地学习。这就解决了众多难题中的一个。

更大难题还在于当年的金华还不是开放城市。老外是不允许随便进来的。接待留学生得上级批准。于是向省教育厅、省外办、省公安厅,层层上报到省人民政府,最后转到省安全厅还留了个尾巴,要我校再跟附近部队驻军打个招呼。于是我又去找驻军首长、政委、参谋长,他们坦诚地表示:也没有特别的军事秘密,问题不大。但这对他们来讲也是个新情况,也得向上级汇报一下,他们也逐级向省军区、大军区、中央军委上报。这样两个梯级申报下来,离汉堡大学留学生预定来金华时间已不到二周时间,连签订协议的时间也没有了,不签订协议这笔接待费用又从何而来?更不要说接待留学生,还有其它种种必需的准备工作。最后不得不去电婉拒,请他们明年夏天再来。最终还是眼巴巴地失去接待这批稀客的机遇,仅是做了一个接待留学生的美梦。

为了做这个美梦,确实化了全校员工不少心血,白白辛苦了一场。于是怨气四起,认为这是件劳民伤财,好大喜功的蠢事。

可是,我却不这样想,我认为这都为浙江师院上台阶做了铺垫工作,劳力没有白费,化费也很有限。而且,既然同意我们接收外国留学生,当然就可以接收外籍教师,因此当年我就替外语系从美国华盛顿聘请了一位名叫屈来赛•蒂丽的女教师成为浙江师大有史以来的第一名外籍教师。不久还进一步加强了中外校际横向联系,与美国贝尼诗学院建立了互派教师任教的协作关系。

我想有梦就是说明有希望。今天的希望幻灭了,另一个希望又随着明天的到来而萌芽。我们做了接待留学生最初的梦。虽然成了泡影,但要是当初没有这个梦,也许就很难想象今天的浙江师大校园里会有来自全球各地各种肤色的留学生了。

(本文选自校机关离退休党委、人力资源部开展的“寻找浙师故事、传承浙师精神”主题活动之“我的浙师故事”征文集)